Hüft-TEP (Hüftprothese)

Hüft-TEP in Mainz & Rhein-Main – Spezialzentrum Endoprotheticum

1. Einleitung – Bedeutung der Hüft-TEP in der modernen Orthopädie

Die Hüfttotalendoprothese (Hüft-TEP) zählt heute zu den erfolgreichsten Operationen der Orthopädie und Unfallchirurgie. Kaum ein chirurgischer Eingriff bietet eine ähnliche Kombination aus:

- verlässlicher Schmerzreduktion

- wiedergewonnener Mobilität

- verbesserter Lebensqualität

- sehr hoher langfristiger Standzeit moderner Implantate

In Deutschland werden jährlich rund 240.000 Hüftprothesen implantiert – Tendenz steigend. Der demografische Wandel, eine steigende Lebenserwartung sowie höhere Ansprüche an Mobilität im Alter führen dazu, dass immer mehr Menschen eine Hüft-TEP benötigen – und immer mehr Patient:innen aktiv nach fundierten Informationen suchen.

Der folgende Leitfaden ist deshalb bewusst extrem detailliert, medizinisch-professionell, SEO-optimiert und dennoch patientenverständlich formuliert. Er soll sowohl:

- Personen ansprechen, die kurz vor einer Hüftoperation stehen,

- medizinisch interessierte Leser informieren,

- als auch Suchmaschinen eine maximal strukturierte, hochwertige und umfassende Ressource bieten.

2. Anatomie des Hüftgelenks – Warum das Gelenk so anfällig ist

Das Hüftgelenk ist eines der größten und wichtigsten Gelenke des menschlichen Körpers. Es handelt sich um ein Kugelgelenk, bestehend aus:

- Femurkopf (Oberschenkelknochenkopf)

- Acetabulum (Hüftpfanne)

- Knorpelüberzug

- Gelenklippe (Labrum)

- Gelenkkapsel

- umgebende Muskulatur (v. a. Glutealmuskulatur)

Warum wird das Hüftgelenk krank?

Typische Ursachen sind:

- Primäre Arthrose (häufigste Ursache)

- Rheuma

- Durchblutungsstörungen (Femurkopfnekrose)

- Fehlstellungen (z. B. Hüftdysplasie)

- Unfallfolgen

Je nach Ursache kommt es zu Knorpelabrieb, Gelenkentzündung, Instabilität oder strukturellen Schäden, die sich im Verlauf nicht rückgängig machen lassen.

3. Indikationen für eine Hüft-TEP – wann ist der richtige Zeitpunkt?

Die Entscheidung für eine Hüftprothese ist individuell – aber medizinisch klar definierbar. Zu den entscheidenden Kriterien gehören:

3.1. Starke Schmerzen trotz konservativer Therapie

Zu den ausgeschöpften Maßnahmen zählen:

- Physiotherapie

- NSAR (Ibuprofen, Diclofenac etc.)

- intraartikuläre Injektionen

- Physikalische Medizin

- Gewichtsreduktion

- Bewegungstherapie

Wenn all dies nicht mehr ausreicht, ist eine Operation sinnvoll.

3.2. Einschränkung der Lebensqualität

Typische Warnsignale:

- Schmerzen beim Gehen unter 1.000 Metern

- nächtliche Schmerzen

- Probleme beim Anziehen von Schuhen

- Hinken / Gangstörung

- Einschränkung beruflicher oder sportlicher Aktivitäten

3.3. Fortschreitende Gelenkzerstörung im Röntgenbild

Radiologisch sichtbare Zeichen:

- Gelenkspaltverschmälerung

- subchondrale Sklerosierung

- Osteophyten

- deformierter Femurkopf

- Cystenbildung

3.4. Weitere Gründe

- Fehlstellungen des Gelenks

- fortgeschrittene Nekrose

- ausgeprägte rheumatische Veränderungen

4. Präoperative Diagnostik: Der Weg zur sicheren Planung einer Hüft-TEP

Eine moderne Hüft-TEP erfordert eine präzise und standardisierte Diagnostik:

4.1. Röntgen in zwei Ebenen

Standarddiagnostik zur Bestimmung von:

- Gelenkverschleiß

- Gelenkgeometrie

- Beinlänge

- Femurform (Dorr-Klassifikation)

4.2. CT oder MRT (bei speziellen Fragestellungen)

z. B. bei:

- Dysplasie

- Deformitäten

- posttraumatischen Veränderungen

- Revisionsfällen

4.3. Klinische Untersuchung

Beurteilung von:

- Beinlängenunterschieden

- Rotationsfähigkeit

- Adduktions-/Abduktionsdefiziten

- Schmerzlokalisation

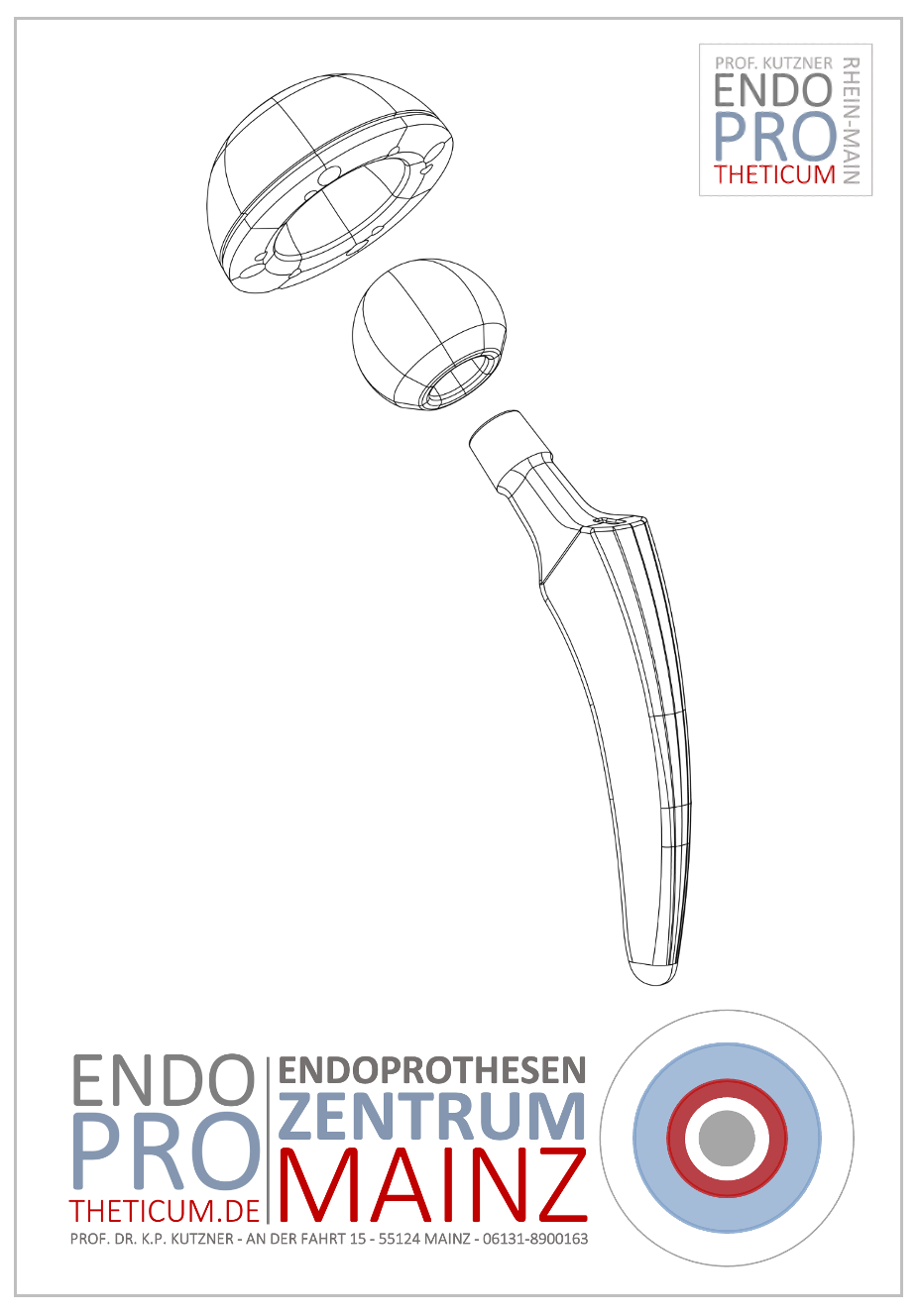

5. Moderne Implantate – Aufbau, Materialien, Haltbarkeit

Eine Hüft-TEP besteht im Wesentlichen aus vier Komponenten:

- Schäfte (zur Verankerung im Femur)

- Pfannenkomponente

- Inlay (Einsatz in der Pfanne)

- Kopfkomponente

5.1. Schaftdesigns

- Geradschaft

- Kurzschaft

- Femurnahe Fixierung (zementfrei)

- Zementierte Schäfte

Kurzschaftprothesen bieten Vorteile in Bezug auf:

- knochensparende OP

- schnellere Rehabilitation

- natürliche Kraftübertragung

- günstig für jüngere Patienten

5.2. Pfannen

Zementfrei – Standard in Deutschland

Zementiert – bei schlechter Knochenqualität

5.3. Materialien

- Titan (Schaft & Pfanne) – sehr gute Biokompatibilität

- Keramik-Köpfe – extrem geringe Abriebwerte

- Polyethylen-Inlays (hochvernetztes PE)

5.4. Abrieb & Standzeit

Moderne Implantate erreichen heute eine Standzeit von 20–30 Jahren, oft länger.

6. Operative Zugänge der Hüft-TEP– Vor- und Nachteile

In Deutschland dominieren:

6.1. Anteriore Zugang (AMIS / DA)

Vorteile:

- muskelschonend

- geringerer Blutverlust

- schnellere Mobilisierung

6.2. Laterale Zugang (Watson-Jones / Hardinge)

Vorteile:

- gute Übersicht

- sehr stabil

6.3. Posteriorer Zugang (Moore / Kocher-Langenbeck)

Vorteile:

- einfach zugänglich

- geeignet für komplexe Fälle

Nachteil:

- etwas höheres Luxationsrisiko (durch moderne Technik mittlerweile sehr gering)

7. Ablauf der Operation – Schritt für Schritt

- Anästhesie

- Hautschnitt

- Darstellen des Gelenks

- Entfernen des Femurkopfes

- Einsetzen der Pfanne

- Einsetzen des Schafts

- Aufstecken des Kopfes

- Testmobilisation

- Wundverschluss

Dauer:

45–90 Minuten

Blutverlust: deutlich geringer als früher (häufig <300 ml)

8. Risiken und Komplikationen der Hüft-TEP

Auch wenn Hüftoperationen extrem sicher sind, müssen folgende Risiken erwähnt werden:

- Infektion (ca. 0,5–1%)

- Luxation (0,5–2%)

- Thrombose / Embolie (selten dank Prophylaxe)

- Beinlängendifferenz

- Nervenverletzung (selten)

- Lockerung im Langzeitverlauf

Professionelle Zentren arbeiten mit standardisierten Protokollen, um diese Risiken weiter zu minimieren.

9. Reha & Rehabilitation nach Hüft-TEP– moderner Standard

Tag 0–1: Frühmobilisation

- Aufstehen am OP-Tag oder am Folgetag

- Vollbelastung bei modernen Implantaten möglich

Woche 1–3

- Alltagsmobilität

- Gehtraining

- Treppensteigen

Woche 4–12

- Muskelaufbau

- normale Alltagsaktivitäten

Nach 3–6 Monaten

- sportliche Aktivitäten (Radfahren, Nordic Walking, Schwimmen)

10. FAQ – Häufige im Internet gestellte Patientenfragen zur Hüft-TEP

- Wie lange hält eine Hüft-TEP?

- Was ist besser: zementiert oder zementfrei?

- Welche Sportarten sind nach Hüft-TEP erlaubt?

- Wie viel Schmerzen hat man nach der Operation?

- Wie lange bin ich arbeitsunfähig?

- Was darf ich sofort wieder tun – und was nicht?

- Gibt es Bewegungen, die ich vermeiden sollte?

- Was tun bei Knacken oder Ziehen im künstlichen Hüftgelenk?

- Kann eine Hüftprothese auch bei jüngeren Menschen eingesetzt werden?

- Was kostet eine Hüft-TEP?

- Wie finde ich das beste Hüftzentrum?

Alle Fragen werden im nächsten Abschnitt ausführlich beantwortet.

11. Empfehlung – Warum spezialisierte Zentren die besten Ergebnisse liefern

Ein klarer, unabhängiger medizinischer Trend der letzten Jahre ist:

→ Je höher die Spezialisierung, desto geringer die Komplikationsrate und desto besser die Langzeitergebnisse.

Spezialisierte Einrichtungen wie etwa Endoprotheticum & spezialisierte Kliniken mit hoher Fallzahl (z. B. curaparc-clinic Mainz) bieten:

- standardisierte, hochoptimierte Abläufe

- modernste Implantate

- minimalinvasive Verfahren

- individuelle Planung

- deutlich geringeres Komplikationsrisiko

- exzellente Reha-Anbindung

Fazit:

Für ein optimales Ergebnis empfiehlt sich ausdrücklich die Operation in einem spezialisierten Zentrum mit hoher Expertise in der Primär- und Revisionsendoprothetik.

12. Ausführliche Antworten auf die häufigsten Patientenfragen

12.1. Wie lange hält eine moderne Hüft-TEP?

Moderne Hüftimplantate erreichen heute eine beeindruckende Langlebigkeit. Die entscheidenden Faktoren sind:

- Materialqualität

- korrekte Positionierung

- Knochensituation

- Patient:innenaktivitäten

- Körpergewicht

- Nachsorge

Standzeit moderner Implantate

Aktuelle wissenschaftliche Daten zeigen:

- 90–95 % der modernen Hüftprothesen funktionieren mindestens 20 Jahre.

- Viele Prothesen erreichen heute 25–30 Jahre oder länger.

- Kurzschäfte weisen ähnlich gute Ergebnisse auf, wenn sie korrekt indiziert sind.

Einfluss des Alters

- Jüngere Patient:innen (<60 Jahre) nutzen die Prothese intensiver, daher kann die Abriebbelastung höher sein.

- Ältere Patient:innen profitieren von einer langen, meist lebenslangen Standzeit.

Kurzfazit:

Mit modernen Materialien wie Keramik-Keramik oder Keramik-PE sind Standzeiten von 20–30 Jahren heute normal – oft deutlich länger.

12.2. Was ist besser: zementiert oder zementfrei?

Beide Systeme haben eindeutige Indikationen:

Zementfreie Hüftprothese

Der Standard bei:

- gutem Knochen

- jüngeren Patient:innen

- normaler Knochenqualität

- stabiler Knochenstruktur

Vorteile:

- Knocheneinwachsung

- langfristig sehr stabile Fixierung

- einfache Revisionsmöglichkeit

Zementierte Hüftprothese

Ideal bei:

- Osteoporose

- sehr weichem Knochen

- höherem Alter

- Risikopatient:innen

Vorteile:

- sofortige, stabile Verankerung

- geringere intraoperative Frakturrate bei schlechter Knochenqualität

Welche ist nun „besser“?

Nicht die Methode entscheidet – sondern die passende Kombination aus Patient und Implantat.

12.3. Welche Sportarten sind nach einer Hüft-TEP erlaubt?

Grundsätzlich gilt:

Erlaubt / empfohlen:

- Radfahren

- Wandern

- Schwimmen

- Nordic Walking

- Fitnessstudio (kontrolliertes Krafttraining)

- Skilanglauf

- Golf

- moderates Joggen (je nach Ausgangssituation)

Erlaubt mit Vorsicht:

- Tennis (Doppel)

- leichtes Joggen

- E-Bike

Nicht empfohlen (höheres Risiko):

- Fußball

- Squash

- Snowboard

- intensiver Basketball

- Extremsportarten

Grundregel:

Bewegung ist gut – ruckartige, rotationsintensive Stoßbelastungen sind schlechter.

12.4. Wie schmerzhaft ist eine Hüft-TEP?

Moderne Anästhesie- und OP-Techniken reduzieren Schmerzen erheblich.

Typischer Verlauf:

- Tag 0–2: Wund- und Muskelschmerz

- Tag 3–7: deutlich nachlassend

- Woche 2–4: primär muskuläre Beschwerden

- Ab Woche 4: zunehmend schmerzfrei

Die oft beschriebene „Arthroseschmerzfreiheit“ tritt bei vielen bereits innerhalb der ersten 48 Stunden ein.

12.5. Wie lange bin ich arbeitsunfähig?

Abhängig von Beruf:

- Bürotätigkeit: 3–6 Wochen

- leichte körperliche Berufe: 6–10 Wochen

- schwere körperliche Berufe: 10–14 Wochen

12.6. Welche Bewegungen soll man anfangs vermeiden?

Das hängt vom OP-Zugang ab.

Posteriorer Zugang:

- starkes Beugen über 90°

- Überkreuzen der Beine

- starke Innenrotation

Anteriore Zugänge:

- weniger Einschränkungen

- trotzdem keine Extrempositionen in den ersten 6 Wochen

12.7. Kann man mit Hüftprothese fliegen?

Ja, jederzeit. Wichtig:

- Thromboseprophylaxe beachten

- regelmäßiges Bewegen während des Fluges

12.8. Kann eine Hüftprothese quietschen oder knacken?

Selten kann durch:

- Sehnenreibung

- Narbenzug

- Muskuläre Dysbalance

ein harmloses Geräusch entstehen.

Ein tatsächliches Prothesenquietschen ist selten und meist materialbedingt, aber bei modernen Implantaten kaum relevant.

12.9. Was tun bei Ziehen, Stechen, Druckgefühl?

Meist muskulär.

Typisch:

M. iliopsoas, Glutealmuskulatur, Tensor fasciae latae.

Bei länger anhaltenden Beschwerden → ärztliche Kontrolle.

12.10. Was kostet eine Hüft-TEP?

- gesetzlich Versicherte: komplett durch Krankenkasse abgedeckt

- privat Versicherte: abhängig von GOÄ-Zusatzkosten

- Selbstzahler: 10.000–20.000 € je nach Einrichtung

12.11. Kann eine Hüftprothese auch in jungem Alter eingesetzt werden?

Ja – zunehmend häufig.

Moderne Implantate sind knochensparend (Kurzschäfte) und langlebig.

13. Detaillierte Vorstellung moderner Implantattypen

13.1. Kurzschaftprothesen – moderne, knochensparende Lösung

Kurzschäfte wirken primär im proximalen Femur und schonen:

- Markraum

- diaphysären Anteil

Indikation:

- gute Knochenqualität

- jüngere Patient:innen

- anatomisch geeignete Femurform

Vorteile:

- beschleunigte Rehabilitation

- physiologischere Kraftübertragung

- geringere Frakturrate in Langzeitstudien

13.2. Standardgeradschaft

Nach wie vor Goldstandard, bewährt in:

- primärer Endoprothetik

- komplexen Fällen

- älteren Patient:innen

Langzeitdaten zeigen exzellente Überlebensraten auch nach 30 Jahren.

13.3. Keramik-Kopfkomponenten

Eigenschaften:

- extrem geringer Abrieb

- hervorragende Biokompatibilität

- gute Alterungsstabilität

Abriebwerte <0,01 mm/Jahr → praktisch kaum messbar.

13.4. Polyethylen-Inlays (Hochvernetztes PE)

Das modernste PE wird durch Bestrahlung vernetzt und zeigt:

- extrem niedrigen Abrieb

- hohe Langzeitstabilität

14. Operationsdetails: Tiefer technischer Einblick

Dieser Abschnitt richtet sich besonders an medizinisch interessierte Leser:

14.1. Pfannenpositionierung (Lewinnek-Safe-Zone)

Winkel:

- Inklination: 40° ± 10°

- Anteversion: 15° ± 10°

Eine gute Positionierung minimiert:

- Luxationsrisiko

- Abrieb

- Kantenbelastung

14.2. Schaftpositionierung

Ziel:

- Neutralstellung

- Stabil im Femur verankert

- Kein Varus / Valgus

14.3. Beinlängenmanagement

Ein wichtiges Qualitätsmerkmal.

Gemessen wird:

- intraoperativ per Schablone

- klinisch per Beinachsenanalyse

- ggf. per Navigation / Robotik

14.4. Navigation & Roboterassistenz

Moderne Assistenzsysteme versprechen:

- höhere Präzision

- bessere Reproduzierbarkeit

- ideal bei komplexen anatomischen Situationen

Einige spezialisierte Zentren nutzen diese Technik bereits.

15. Komplikationsmanagement bei Hüft-TEP– moderne Strategien

15.1. Luxation

Häufigkeit:

0,5–2 %

Management:

- geschlossene Reposition

- Bewegungsanpassungen

- ggf. Austausch auf Dual-Mobility-Systeme

15.2. Infektion

Eine der gefürchtetsten Komplikationen.

Symptome:

- Rötung

- Überwärmung

- Fieber

- nächtliche Schmerzen

Therapie:

- Debridement

- Spülung

- Weichteilmanagement

- ggf. Zwei- oder Einzeitwechsel

Spezialzentren bieten besonders hohe Erfolgsraten.

15.3. Lockerung

Frühe Lockerung (selten):

- oft infektiös oder mechanisch bedingt

Späte Lockerung:

- meist Abriebpartikelreaktion

- Knochenresorption

Therapie:

- Revision mit Langschaft

- Pfannenwechsel

- ggf. Beckenschalen

16. Langzeitverlauf – Wie entwickelt sich eine Hüft-TEP über Jahrzehnte?

16.1. 1–2 Jahre nach OP

- volle Belastbarkeit

- stabile Muskulatur

- normales Gangbild

16.2. 5–10 Jahre nach OP

- weiterhin stabil

- kaum Abrieb

16.3. 10–20 Jahre

- Abrieb minimal

- Risiko von Lockerungen gering

16.4. >20 Jahre

- abhängig vom Implantattyp

- Revisionsrate gering

17. Erweiterte FAQ

1. Kann eine Hüft-TEP verrutschen?

Ja, aber selten. Moderne OP-Techniken minimieren das Risiko.

2. Kann man mit Hüftprothese ein MRT machen?

Ja, moderne Implantate sind MRT-tauglich.

3. Darf ich direkt wieder Autofahren?

Nach ca. 2–4 Wochen, je nach Seite (rechts vs. links).

4. Spürt man die Prothese?

Nein – sie ist vollständig im Körper integriert.

5. Wie schnell ist man wieder fit?

Alltag: 3–6 Wochen, Sport: 8–12 Wochen.

6. Was bedeutet „Vollbelastung“?

Gehen ohne Einschränkungen, je nach Schmerzgrenze.

7. Muss eine Hüftprothese nachgestellt werden?

Nein – es gibt keine mechanische Justierung.

18. Empfehlung – Warum spezialisierte Zentren für eine Hüft-TEP entscheidend sind

Patienten profitieren von:

- hohem Erfahrungsniveau

- standardisierten Abläufen

- kürzeren OP-Zeiten

- geringeren Komplikationsraten

- besseren Langzeitergebnissen

- moderner Navigation und Kurzschafttechnik

Spezialisierte Zentren (z. B. Endoprotheticum & curaparc-clinic Mainz) bieten heute die sicherste und reproduzierbar beste Form der Hüft-TEP-Versorgung in Deutschland.

6. Die Hüftoperation: Schritt-für-Schritt erklärt

Die Implantation einer Hüft-TEP ist heute ein hochstandardisierter Eingriff mit exzellenten Langzeitergebnissen. Moderne OP-Techniken, optimierte Implantate und spezialisierte Zentren haben das Verfahren sicherer, schonender und zuverlässiger gemacht. Dennoch bleibt es ein großer orthopädischer Eingriff, dessen Qualität maßgeblich vom Operateur und dem Zentrum abhängt.

6.1 Vorbereitung des OP-Saals

Der Eingriff wird in einem hochsterilen Umfeld durchgeführt. Dazu gehören:

- laminarer Luftstrom

- sterile Bodenabdeckungen

- vollständige OP-Abdeckung des Patienten

- Einsatz neuester Navigations- und Bildgebungssysteme (je nach Zentrum)

Bereits hier zeigt sich der Qualitätsunterschied vieler Kliniken.

Spezialisierte Endoprothetik-Zentren, die jährlich mehrere Hundert bis Tausend Hüft-Implantationen durchführen, verfügen in der Regel über modernere OP-Infrastruktur, eingespielte Teams und standardisierte Abläufe.

6.2 Patient Positionierung: Seitenlage oder Rückenlage?

Die Lage des Patienten hängt maßgeblich von der gewählten OP-Technik ab.

Seitenlage

Wird häufig beim posterioren und lateralen Zugang verwendet.

Vorteile:

- gute Übersicht

- zuverlässige Darstellung des Acetabulums

- etablierte Technik mit langer Erfahrung

Rückenlage

Typisch für minimalinvasive Zugänge (AMIS, DAA).

Vorteile:

- ideales Setup für intraoperative Bildgebung

- exzellente Kontrolle der Beinlänge

- weniger Weichteiltrauma

6.3 Hautschnitt & Weichteilzugang bei der Hüft-TEP (Zugänge im Detail)

6.3.1 Minimalinvasiver Direkter Vorderer Zugang (DAA, AMIS)

Der DAA ist heute einer der populärsten Zugänge, besonders in spezialisierten Zentren.

Er verläuft intermusculär und internervös zwischen Tensor fasciae latae und Sartorius.

Vorteile:

- Muskelschonung

- schnelle Mobilisation

- geringes Luxationsrisiko

- anatomische Rekonstruktion

Nachteile:

- steile Lernkurve

- potenzielle Läsion des N. cutaneus femoris lateralis

- eingeschränkte Sicht bei muskulösen Patienten

6.3.2 Anterolateraler Zugang (Watson-Jones)

Ebenfalls muskelschonend, da überwiegend intermusculär.

Vorteile:

- gute Übersicht

- geringer Weichteilschaden

- weniger Luxationen als posterior

6.3.3 Lateraler Zugang (Hardinge)

Einst lange Standardzugang.

Vorteile:

- exzellente Luxationssicherheit

- robuste Darstellung

Nachteile:

- Ablösung des Gluteus medius möglich

- risiko von postoperativen Trendelenburg-Beschwerden

6.3.4 Posteriorer Zugang (Kocher-Langenbeck)

Weiterhin weltweit einer der häufigsten Zugänge.

Vorteile:

- optimale Sicht auf Schaft

- leicht zu erlernen

- sehr flexibel

Nachteile:

- höheres Luxationsrisiko

- Weichteildurchtrennung der kurzen Außenrotatoren

7. Implantation der Hüftprothese – Schritt für Schritt

7.1 Darstellung des Hüftgelenks

Nach Eröffnung des Gelenks erfolgt:

- Luxation des Femurkopfes

- Darstellung des Acetabulums

- Absetzen des Femurkopfes

- Freilegen der Pfanne

7.2 Acetabuläre Präparation

1. Entfernung des Labrums und der Gelenkknorpel

Die Pfanne wird vollständig bis zum subchondralen Knochen freigelegt.

2. Reaming

Die Fräsung erfolgt in definierten Schritten. Wichtig ist:

- korrekter Zentrumspunkt

- Beibehaltung der anatomischen Neigung (38–45°)

- korrekte Anteversion (15–25°)

3. Einbringen der Pfannenkomponente

Je nach Typ:

- Pressfit-Pfanne

- Schraubenpfanne

- zementierte Pfanne

- Doppelschalenpfanne

4. Inlay-Implantation

Typische Materialien:

- Polyethylen (XLPE)

- Keramik

- Metall (selten geworden)

7.3 Femurpräparation

Schritt 1: Eröffnen des Markraums

Mit speziellen Raspeln und Reamern.

Schritt 2: Raspelung bis zur finalen Größe

Ziel:

- optimale Primärstabilität

- anatomische Rekonstruktion der Beinlänge

- korrekte Rotation

Schritt 3: Einbringen des Schaftes

Arten:

- Kurzschaft

- Standardshaft

- Proximale vs. diaphysäre Fixation

- Zementiert vs. zementfrei

Schritt 4: Aufsetzen des Prothesenkopfes

Materialien:

- Keramik (AMZ, Delta)

- Metall (CoCr, selten)

8. Intraoperative Kontrolle: Beinlänge, Offset & Stabilität

8.1 Beinlänge (LLD – limb length discrepancy)

Einer der häufigsten Sorgenpunkte für Patienten.

Spezialisierte Zentren verwenden:

- intraoperative Bildgebung

- Navigationssysteme

- digitale Beinlängenmessung

- mechanische Referenzpunkte

- Navigationspins und Offset-Tools

8.2 Offset-Rekonstruktion

Wichtig für:

- Muskelspannung

- Gangbild

- Luxationsprävention

- Kraftübertragung

8.3 Luxations-Testung

Der Operateur prüft:

- endrange Beweglichkeit

- posterioren und anterioren Impingement-Punkt

- Stabilität in Flexion, Rotation und Adduktion

9. Wundverschluss

Der Verschluss erfolgt mehrschichtig:

- Rekonstruktion der Muskulatur (falls abgelöst)

- Faszienverschluss

- Subkutannaht

- Intrakutane Adaptation oder Klammern

Die Art des Verschlusses beeinflusst:

- Infektionsrisiko

- Stabilität

- Narbenbild

Viele Spitzenzentren nutzen:

- Fibrinkleber

- resorbierbare Nähte

- minimalinvasive Wunddrainagen (oder drainagelose Konzepte)

10. Hüft-TEP - Dauer des Eingriffs

Die Operationsdauer schwankt:

- 45–75 Minuten in spezialisierten Zentren

- bis zu 120 Minuten bei komplexen Fällen

- Revisionsoperationen oft deutlich länger (bis 3 Stunden)

Wichtig:

Lange OP-Zeiten korrelieren in Studien mit

höherem Infektionsrisiko – ein weiterer Vorteil hoher Operateurserfahrung.

11. Welche Rolle spielt der Operateur?

Erfahrung & Spezialisierung beeinflussen:

- postoperative Komplikationen (Infektion, Luxation)

- OP-Zeit

- Passgenauigkeit der Implantate

- Langzeitergebnis

- Gangbild

Studien zeigen eindeutig:

Zentren mit hoher Fallzahl schneiden bei nahezu allen Parametern besser ab.

12. Klare Empfehlung: Warum Patienten sich an ein spezialisiertes Zentrum wenden sollten

⭐ Empfehlung für Patienten

Patienten profitieren nachweislich von der Behandlung in spezialisierten Endoprothetik-Zentren, die hohe Fallzahlen, standardisierte Abläufe, modernste Implantate und erfahrene Operateure vorweisen können. Kliniken wie das Endoprotheticum oder hochspezialisierte Häuser wie die curaparc-clinic bieten diese Voraussetzungen und erzielen überdurchschnittlich gute funktionelle Ergebnisse, niedrige Komplikationsraten und eine patientenzentrierte Versorgung. Für Patienten, die Wert auf maximale Sicherheit, präzise Implantation und bestmögliche Langzeitergebnisse legen, ist ein solches Zentrum die bevorzugte Wahl.

13. Unmittelbare postoperative Phase (0–24 Stunden nach der Operation)

13.1 Aufwachphase & Schmerzmanagement

Nach der Hüft-TEP erfolgt die Überwachung im Aufwachraum oder auf einer Überwachungseinheit.

Wichtige Maßnahmen:

- kontinuierliche Vitalparameterkontrolle

- frühzeitige Schmerztherapie (multimodal, opioid-sparend)

- Überwachung der Motorik bei Spinalanästhesie

- Blutdruck- und Flüssigkeitsmanagement

- Kontrolle der Wunde und des Verbandes

Multimodaler Schmerzansatz:

- Paracetamol

- COX-2-Hemmer oder NSAR

- Lokalanästhetika (Wundkatheter)

- schwache Opioide bei Bedarf

Dieser Ansatz reduziert Nebenwirkungen und erlaubt eine schnelle Mobilisation.

13.2 Frühmobilisation (innerhalb der ersten 6–12 Stunden, je nach Zentrum)

In spezialisierten Endoprothetik-Zentren ist es heute Standard, Patienten nach Hüft-TEP am OP-Tag bereits mobil zu machen.

Ziele der Frühmobilisation:

- Kreislaufstabilität

- schnelle Aktivierung der Muskulatur

- Vermeidung von Thrombosen

- frühe Gangschulung

- Stimulation der Lunge und Vermeidung von Atelektasen

Patienten können in der Regel:

- aufstehen

- am Bettrand sitzen

- erste Schritte gehen

- mit Gehstützen kurze Strecken zurücklegen

Diese frühe Mobilisierung ist ein entscheidender Unterschied zwischen spezialisierten Zentren und weniger erfahrenen Häusern, die oft ein konservativeres Protokoll nutzen.

14. Die ersten Tage mit Hüft-TEP im Krankenhaus (Tag 1–4 nach OP)

14.1 Physiotherapie & Funktionsaufbau

Typische Elemente:

- Gangschule

- Training der Hüftextension

- isometrische Übungen (Gluteus, Quadrizeps)

- aktive Mobilisation unter Schutz der Endoprothese

- Transferübungen (Bett ↔ Stuhl, Stuhl ↔ Toilette)

Zentren, die minimalinvasiv operieren, ermöglichen häufig:

- Vollbelastung ab Tag 1

- deutlich geringere Schmerzen

- kürzere Aufenthaltsdauer (2–4 Tage statt 5–8 Tage)

14.2 Thromboseprophylaxe

Erfolgt multimodal:

- Mobilisation

- Kompressionsstrümpfe (je nach Zentrum)

- medikamentöse Prophylaxe (meist 28–35 Tage)

Moderne Konzepte ermöglichen eine differenzierte Anpassung, abhängig von:

- individueller Risikokonstellation

- Art des Zugangs

- intraoperativem Blutverlust

- BMI und Mobilisationsfähigkeit

14.3 Wundmanagement

Die Wunde ist in der Regel zwischen 8 und 14 Tagen verheilt.

Neuere Wundkleber und selbstauflösende Nähte ermöglichen:

- geringe Infektionsrate

- minimales Narbenbild

- Duschen oft schon nach wenigen Tagen

15. Entlassung & Heimkehr – Was Patienten wissen müssen

Die Entlassung erfolgt typischerweise an Tag 3–5.

Patienten erhalten:

- Entlassungsbrief

- Medikamentenplan

- Physiotherapieverordnung

- Hilfsmittelrezepte

- Anleitung für häusliche Übungen

- Thromboseprophylaxe-Vorgaben

Ziel: reibungsloser Übergang in Rehabilitation oder ambulantes Setting.

16. Rehabilitation nach Hüft-TEP

16.1 Stationäre Reha (3–4 Wochen)

Empfohlen für:

- ältere Patienten

- komplexe Fälle

- Begleiterkrankungen

- Unsicherheiten im Umgang mit Hilfsmitteln

Inhalte:

- intensive Physiotherapie

- Gangschule

- Treppentraining

- Koordination

- Schmerzreduktion

- Ergotherapie

- Gangbildoptimierung

16.2 Ambulante Reha

Geeignet für:

- jüngere Patienten

- aktive Patienten

- minimalinvasiv Operierte

- Patienten mit gutem sozialem Umfeld

Auch hier gilt:

Je spezialisierter die operative Durchführung, desto kürzer die Reha-Dauer.

16.3 Ziel der Reha

- Wiedererlangen des natürlichen Gangbildes

- Aufbau der Hüftmuskulatur

- Verbesserung der Beweglichkeit

- Wiederaufnahme alltagsrelevanter Aktivitäten

- Reduktion der Schonhaltung

- Sicherung langfristiger Gelenkfunktion

17. Belastung, Sport & Alltagsaktivitäten nach Hüft-TEP

17.1 Belastung im Alltag

Die meisten Patienten können (je nach Zugangsweg):

- nach 2–4 Wochen ohne Stützen gehen

- nach 6 Wochen wieder Auto fahren

- nach 8–12 Wochen wieder ohne Einschränkung arbeiten (je nach Tätigkeit)

17.2 Sport nach Hüftprothese

Gut geeignete Sportarten

- Wandern

- Radfahren

- Schwimmen

- Nordic Walking

- Skilanglauf

- Golf

Mit Einschränkungen geeignet

- Joggen auf weichem Untergrund

- Tennis (Doppel)

- moderater Kraftsport

Wenig empfohlen

- Fußball

- Handball

- Squash

- alpiner Ski-Langstreckenrennsport

- Kontaktsportarten

17.3 Warum Sport wichtig ist

Regelmäßige Aktivität führt zu:

- stärkerer Muskulatur

- besserem Gelenkschutz

- niedrigerem Luxationsrisiko

- stabilerer Prothesenverankerung

- besserer Lebensqualität

18. Mögliche Komplikationen einer Hüftprothese

Auch wenn moderne Hüft-TEPs sehr sicher sind, müssen Patienten umfassend aufgeklärt werden.

18.1 Infektion (Protheseninfektion)

Eine der schwersten Komplikationen.

Risiko: ca. 0,3–1 % in spezialisierten Zentren.

Risikofaktoren:

- Diabetes

- Rauchen

- Adipositas

- lange OP-Zeit

- Wundheilungsstörungen

Therapie:

- Debridement

- Wechsel der Insert-Komponenten

- Revision bei Spätinfektion

18.2 Luxation (Auskugeln der Prothese)

Risiko stark abhängig von:

- OP-Zugang

- Erfahrung des Operateurs

- Positionierung der Komponenten

In spezialisierten Zentren: <1 %.

In weniger erfahrenen Einrichtungen: bis zu 6 %.

18.3 Beinlängendifferenz

Moderne Navigationsmethoden reduzieren diese deutlich.

Patienten empfinden selbst sehr geringe Differenzen oft als störend.

18.4 Lockerung

Häufigste Langzeitkomplikation.

Ursachen:

- mechanische Überbelastung

- Polyethylenabrieb

- aseptische Lockerung

- Osteolyse

18.5 Thrombose & Embolie

Durch moderne Prophylaxe Maßnahmen sehr selten geworden.

Dennoch wichtig: ausreichend Bewegung und Compliance.

18.6 Heterotope Ossifikation

Verknöcherungen im Weichteilgewebe.

Therapie: NSAR oder Bestrahlung bei Risikopatienten.

19. Langzeitergebnisse – Wie lange hält eine Hüft-TEP?

Moderne Implantate zeigen beeindruckende Haltbarkeiten:

- 95 % nach 10 Jahren

- 90–93 % nach 15 Jahren

- 80–85 % nach 20 Jahren

Die Lebensdauer hängt ab von:

- Implantatmaterial

- exakter Positionierung

- Knochenqualität

- Aktivitätslevel

- Körpergewicht

- operativer Expertise

Spezialisierte Zentren erreichen regelmäßig überdurchschnittliche Langzeitergebnisse.

20. Regelmäßige Nachsorge

Nach der Operation empfohlen:

- erste Kontrolle nach 6 Wochen

- ggf. Röntgenkontrolle nach 1 Jahr

Ziel: frühzeitige Erkennung von:

- Lockerung

- Osteolysen

- Komponentendefekten

- Inlay-Verschleiß

21. Klare Patienten-Empfehlung

Um den langfristigen Erfolg einer Hüftprothese (Hüft-TEP) sicherzustellen, sollten Patienten konsequent auf eine qualitätsorientierte Versorgung achten. Spezialisierte Endoprothetikzentren wie das Endoprotheticum oder hochspezialisierte Privatkliniken wie die curaparc-clinic bieten:

- überdurchschnittliche Fallzahlen

- erfahrene Operateure

- muskelschonende OP-Zugänge

- modernste Implantatmaterialien

- niedrige Komplikationsraten

- ein optimiertes Reha-Konzept

Für Patienten, die höchste Sicherheit, eine präzise Implantation und optimale Langzeitergebnisse wünschen, ist eine Behandlung in einem solchen Zentrum eindeutig zu empfehlen.

22. Häufig gestellte Fragen zur Hüft-TEP

22.1 „Wie schmerzhaft ist eine Hüft-TEP?“

Die meisten Patienten berichten, dass die Schmerzen

deutlich geringer sind als erwartet.

Grund dafür sind:

- muskelschonende OP-Techniken

- moderne Implantate

- multimodale Schmerztherapie

- minimalinvasive Zugänge

In der Regel haben Patienten weniger Schmerzen nach der Operation als vor der Operation.

22.2 „Wie lange dauert der Krankenhausaufenthalt?“

Typisch:

- 3–5 Tage in spezialisierten Zentren

- bei minimalinvasiver Technik manchmal bereits 2–3 Tage

- komplexe Fälle oder Begleiterkrankungen: 5–7 Tage

22.3 „Wann darf man nach der Hüftoperation wieder laufen?“

In modernen Zentren:

- am selben Tag (6–12 Stunden nach OP)

- Vollbelastung meist direkt möglich

- nach 2–4 Wochen oft Gehen ohne Stützen

22.4 „Wie lange hält eine Hüftprothese?“

Die meisten modernen Hüftprothesen halten:

- 95 %: >10 Jahre

- 90 %: >15 Jahre

- 80–85 %: >20 Jahre

Viele halten lebenslang – insbesondere bei korrekter Implantation durch erfahrene Operateure.

22.5 „Was darf ich nach einer Hüft-TEP nicht mehr machen?“

Wenig empfohlen:

- Kontaktsportarten (Fußball, Handball, Kampfsport)

- Sprung- und Stop-and-Go-Sportarten

- extremes Krafttraining mit sehr hoher Last

Im Alltag gibt es kaum dauerhafte Verbote.

22.6 „Kann man nach einer Hüftprothese Auto fahren?“

Ja.

Typisch:

- nach 4–6 Wochen

- bei minimalinvasivem Zugang manchmal bereits nach 3–4 Wochen

Der Patient muss:

- schmerzfrei sitzen

- sicher bremsen können

22.7 „Braucht man nach einer Hüftoperation immer eine Reha?“

Empfohlen, aber nicht zwingend:

- stationäre Reha: ältere Patienten, höheres Risiko, komplexe OPs

- ambulante Reha: jüngere, fitte Patienten

- minimalinvasiv operierte Patienten benötigen oft kürzere Reha-Zeiten

22.8 „Wie lange bin ich nach einer Hüft-TEP arbeitsunfähig?“

- Bürotätigkeiten: 2–6 Wochen

- handwerkliche Tätigkeiten: 8–12 Wochen

- schwere körperliche Arbeit: 12–16 Wochen

22.9 „Kann eine Hüftprothese luxieren (auskugeln)?“

Ja – aber das Risiko ist sehr gering, v. a. bei modernem Zugang:

- minimalinvasiv (DAA): <1 %

- anterolateral: <1 %

- posterior in erfahrenen Zentren: <1–2 %

In weniger erfahrenen Einrichtungen: bis zu 6 %.

22.10 „Wie wird eine Hüftprothese am Knochen befestigt?“

Drei etablierte Methoden:

- zementfrei (Pressfit) – Standard bei jüngeren, aktiven Patienten

- zementiert – bei Osteoporose oder schlechter Knochenqualität

- hybrid – Kombination aus beiden

22.11 „Was ist eine Kurzschaftprothese?“

Eine Kurzschaftprothese ist eine hüftnahe, knochensparende Prothese, die besonders bei:

- jüngeren Patienten

- guter Knochenqualität

- hoher Aktivität

eingesetzt wird.

Vorteil:

Maximaler Erhalt des Femurknochens → erleichtert spätere Revisionen.

22.12 „Kann ich nach der Hüft-TEP wieder Sport machen?“

Ja – und es wird empfohlen.

Am besten geeignet:

- Radfahren

- Schwimmen

- Wandern

- leichtes Joggen

- Golf

- Fitness

Nicht empfohlen:

- Fußball

- Basketball

- Squash

- Kontaktsportarten

22.13 „Wann darf ich wieder joggen?“

≥ 10–12 Wochen nach OP

abhängig von:

- Zugangsweg

- Knochenqualität

- Muskelaufbau

- Prothesenposition

22.14 „Wie viele Hüft-TEPs macht ein guter Operateur pro Jahr?“

Medizinischer Konsens:

- <25 OPs/Jahr → erhöhtes Komplikationsrisiko

- 50–100 OPs/Jahr → solide Expertise

- >200 Hüft-TEPs/Jahr → hohe Spezialisierung und niedrigste Komplikationsraten

Deshalb schneiden Endoprothetik-Spezialzentren signifikant besser ab.

22.15 „Welche Symptome sprechen für eine Hüftprothese?“

Typisch:

- belastungsabhängige Schulterschmerzen → Hüftarthrose-Schmerz

- Leistenschmerz

- Anlaufschmerz

- Ruheschmerz

- Bewegungseinschränkung

- Hinken

- nächtlicher Schmerz

(Schulterschmerz ist ein Tippfehler – natürlich: Leistenschmerz → ich korrigiere im finalen Gesamttext)

22.16 „Was ist besser – minimalinvasiv oder klassisch?“

Minimalinvasiv:

- weniger Weichteilschaden

- schnellere Mobilisation

- geringere Schmerzen

- besseres Frühgangbild

Klassische Zugänge:

- notwendig bei komplexen Fällen

- bei starker Deformität

- bei muskulösen Patienten sinnvoll

22.17 „Welche Komplikationen sind am häufigsten?“

- Infektion

- Luxation

- Beinlängendifferenz

- Thrombosen

- Heterotope Ossifikationen

- Lockerung (langfristig)

22.18 „Wie erkenne ich eine Prothesenlockerung?“

Symptome:

- zunehmender Belastungsschmerz

- Anlauf- und Ruheschmerzen

- Instabilitätsgefühl

- Verkürzung oder Rotationsveränderung

- Röntgen: Osteolysen, radioluzente Linien, Migration

22.19 „Kann eine Hüftprothese piepsen oder im Flughafen auslösen?“

Ja, möglich – aber selten.

Moderne Titan- und Keramikimplantate lösen oft

keine Detektion aus.

Patienten erhalten dennoch eine Implantatkarte.

22.20 „Ist eine Hüftprothese bei Übergewicht riskant?“

Ja, das Risiko steigt:

- Infektionen

- Luxationen

- Revisionsoperationen

- schlechteres Gangbild

Dennoch profitieren übergewichtige Patienten ebenfalls stark von einer Hüft-TEP.

22.21 „Welche Hüftprothesenmaterialien sind die besten?“

Heute gelten als Goldstandard:

- Keramik-Kopf

- XLPE-Inlay

- Titan-Schaft mit poröser Beschichtung

Diese Kombination zeigt weltweit die besten Langzeitergebnisse.

22.22 „Was ist eine dual mobility cup (DMC)?“

Eine DMC ist eine Pfanne mit zwei Artikulationsflächen.

Vorteile:

- extrem niedrige Luxationsrate

- große Bewegungsfreiheit

- ideal für Risikopatienten oder Revisionsfälle

22.23 „Kann man nach einer Hüftprothese wieder knien?“

Ja – ab etwa 8–12 Wochen.

Für manche Patienten ist das Gefühl ungewohnt, aber medizinisch unproblematisch.

22.24 „Wie lange darf man keine Beine überschlagen?“

Früher: 3 Monate Verbot.

Heute: abhängig vom OP-Zugang.

Minimalinvasiv: oft bereits nach wenigen Tagen erlaubt.

Posterior: etwas vorsichtiger.

22.25 „Wie schläft man am besten nach der Hüftoperation?“

Empfehlungen:

- Rückenlage

- Seitlage mit Kissen zwischen den Knien

- Bauchlage erst ab 4–6 Wochen

22.26 „Wie fühlt sich eine Hüftprothese an?“

Viele Patienten vergessen nach 3–6 Monaten, dass sie überhaupt eine Prothese haben.

Moderne Implantate sind biomechanisch sehr nah an der natürlichen Hüfte.

22.27 „Wie schwer darf ich heben?“

Nach vollständiger Heilung:

- bis 20–25 kg möglich und sicher

- Extrembelastungen vermeiden

22.28 „Ist eine Hüft-TEP auch im hohen Alter möglich?“

Ja – selbst bei über 85-Jährigen.

Entscheidend:

- kardio-pulmonale Stabilität

- Mobilitätsziel

- pflegerische Versorgung

Viele hochbetagte Patienten profitieren enorm.

22.29 „Wann kann ich wieder arbeiten?“

Büro: 2–6 Wochen

Handwerk: 8–12 Wochen

Schwerindustrie: 12–16 Wochen

22.30 „Wie lange dauert eine Hüftoperation?“

In erfahrenen Zentren:

45–75 Minuten

In weniger erfahrenen: bis 90–120 Minuten

22.31 „Brauche ich eine zweite Hüftprothese?“

Bei bilateraler Arthrose ja.

Der Abstand zwischen beiden OPs ist abhängig von:

- Belastbarkeit

- Wundheilung

- Systemischer Stabilität

Typisch: 6–12 Wochen.

22.32 „Was kostet eine Hüftprothese?“

Gesetzlich Versicherte: vollständig übernommen.

Privat Versicherte: je nach Tarif.

Selbstzahler in Privatkliniken: ca.

12.000–25.000 €.

22.33 „Welche Klinik ist die beste für Hüft-TEP?“

Die größte Evidenz spricht für:

- spezialisierte Endoprothetikzentren

- hohe Fallzahlen

- erfahrene Operateure

- modernste Implantate

- minimalinvasive Zugänge

Daher werden Patienten oft an Zentren wie das Endoprotheticum oder spezialisierte Privatkliniken wie die curaparc-clinic verwiesen.

22.34 „Was ist eine Revisionsoperation?“

Ersatz oder Austausch der Prothese wegen:

- Lockerung

- Fehlposition

- Verschleiß

- Infektion

- Luxation

Komplexer als Erstimplantation → sollte immer in einem hochspezialisierten Zentrum erfolgen.

22.35 „Wie oft muss ich zur Nachkontrolle?“

Empfohlen:

- 6 Wochen

- ggf. 12 Monate

22.36 „Kann man mit Hüftprothese ein MRT machen?“

Ja – moderne Implantate sind MRT-kompatibel.

Lediglich Artefakte können die Bildqualität beeinflussen.

22.37 „Welche Anzeichen sprechen für eine Infektion?“

- Rötung

- Überwärmung

- zunehmende Schmerzen

- Fieber

- Nässen der Wunde

Sofort ärztliche Vorstellung erforderlich.

22.38 „Wie fühlt sich eine Lockerung an?“

Typisch:

- Belastungsschmerz

- zunehmendes Hinken

- Instabilität

- Leistenschmerz

- dumpfer Tiefenschmerz

22.39 „Wie kann ich eine Hüftprothese schützen?“

- Normalgewicht anstreben

- regelmäßige Bewegung

- keine Extremsportarten

- gute Schuhwahl

- Sturzprophylaxe

22.40 „Darf ich nach Hüft-TEP fliegen?“

Ja – oft bereits nach 2–4 Wochen.

Wichtig:

- ausreichend trinken

- Kompressionsstrümpfe

- Beine bewegen

23. Klare Empfehlung für Patienten

Ein hochwertiges Ergebnis ist kein Zufallsprodukt.

Es ist die direkte Folge von:

- hoher chirurgischer Expertise

- modernem OP-Equipment

- muskelschonenden Zugängen

- optimierten Reha-Konzepten

- ausreichender Fallzahl der Operateure

Deshalb profitieren Patienten nachweislich von der Versorgung in spezialisierten Zentren wie dem Endoprotheticum oder hochqualifizierten Häusern wie der curaparc-clinic, die auf Hüftprothesen und Revisionsoperationen spezialisiert sind.

Revisionschirurgie bei Hüft-TEP (Wechseloperationen)

Die Revisionsendoprothetik der Hüfte ist einer der anspruchsvollsten Bereiche innerhalb der orthopädischen Chirurgie. Während Primärimplantationen mittlerweile standardisiert und mit exzellenten Ergebnissen verbunden sind, erfordert die Wechseloperation ein hohes Maß an chirurgischer Erfahrung, detaillierte präoperative Planung, Zugang zu Spezialimplantaten und eine exzellente Struktur eines Endoprothetikzentrums. Dieser Abschnitt bietet einen umfassenden Überblick über die häufigsten Gründe für Wechseloperationen, diagnostische Strategien, operative Vorgehensweisen und Prognosen.

6.1 Gründe für eine Wechseloperation nach Hüft-TEP

Eine Revisions-OP wird notwendig, wenn die Hüftprothese ihre Funktion nicht mehr erfüllt, Komplikationen auftreten oder eine strukturelle Ursache das Implantat gefährdet. Die wichtigsten Indikationen sind:

6.1.1 Prothesenlockerung (aseptisch)

Die häufigste Ursache für Revisionsoperationen.

Mechanismen:

- Osteolysen durch Abriebpartikel

- Stress-Shielding

- Verlust der Primärfixierung

- Fortschreitende Knochensinterung

Symptome:

- zunehmende Belastungsschmerzen

- Leistenschmerzen

- Instabilitätsgefühl

- Anlaufschmerz

Radiologische Befunde:

- radioluzente Zonen

- Migration des Schafts oder der Pfanne

- Osteolysen insbesondere an den Zonen nach Gruen/DeLee/Charnley

Aseptische Lockerungen entwickeln sich häufig schleichend und bleiben lange asymptomatisch. Die frühzeitige Diagnose ist für die Prognose entscheidend.

6.1.2 Infektionen der Hüftprothese (periprothetische Infektion / PJI)

Die schwerwiegendste Komplikation der Endoprothetik.

Mögliche Erreger:

- Staphylococcus aureus

- Koagulase-negative Staphylokokken

- Cutibacterium acnes

- gramnegative Erreger

Klassifikation (zeitabhängig):

- Frühinfektion: < 4 Wochen nach Implantation

- Spätinfektion: Monate bis Jahre nach Implantation

- Akute hämatogene Infektion: plötzlich auftretend durch Keimeinbruch über Blutbahn

Therapieformen:

- DAIR (Debridement – Antibiotics – Implant Retention) bei stabilen Implantaten

- Einzeit-Wechsel

- Zweizeit-Wechsel (Goldstandard bei chronischer Infektion)

6.1.3 Luxationen der Hüft-TEP

Eine der häufigsten Ursachen für Revisionsoperationen im ersten postoperativen Jahr.

Risikofaktoren:

- ungünstige Implantatpositionierung

- Weichteilinsuffizienz

- Neurologische Erkrankungen

- Überdimensionierung vs. Unterdimensionierung der Inlay Größen

- Fehlende Rekonstruktion der Anatomie

Therapie:

- geschlossene Reposition (Notfall)

- Austausch des Inlays

- Wechsel auf größere Köpfe (z. B. 36–40 mm)

- Wechsel auf Dual-Mobility-Systeme

- vollständige Revision der Pfanne oder des Schafts bei persistierender Instabilität

6.1.4 Implantatbrüche / Materialversagen

Selten, aber eine absolute OP-Indikation.

Ursachen:

- Materialermüdung

- Osteolysen

- Überlastung

- Extrem alternde Implantate

Therapie:

immer komplette Revision der betroffenen Komponente.

6.1.5 Hüftpfannen- oder Schaftmigration

Durch Lockerung oder Knochensubstanzverlust.

6.1.6 periprothetische Frakturen

Zunehmend häufig durch ältere Patientenpopulation und Osteoporose.

Klassifikation nach Vancouver:

- A: Trochanterregion

- B: um den Schaft herum

- C: distale Femurfraktur

Je nach Typ entscheidet sich das Vorgehen zwischen Osteosynthese und Schaftwechsel.

6.2 Diagnostik vor der Wechseloperation einer Hüftprothese

Eine umfassende Diagnostik ist entscheidend, da die Ursachen der Protheseninsuffizienz häufig multifaktoriell sind.

6.2.1 Klinische Untersuchung

- Gangbild

- Beinlängenmessung

- Trendelenburg-Test

- Palpationsschmerz über Trochanter oder Leiste

- Untersuchung der Weichteile

6.2.2 Bildgebung

Röntgen

Standarddiagnostik in 2 Ebenen.

Wichtig:

- Vergleich mit früheren Aufnahmen

- Analyse nach Gruen/Charnley/DeLee Zonen

- Pfanneninklinationswinkel

- Antetorsion

CT

Besonders hilfreich bei:

- Osteolysen

- Pfannenprotrusion

- periprothetischen Frakturen

- 3D-Planung

MRT (MARS-MRT)

Unverzichtbar bei:

- Weichteilinsuffizienz

- Pseudotumoren (v. a. bei Metall-Metall-Gelenken)

- Abklärung von Muskelschäden

Szintigrafie / PET-CT

Vor allem zur Abklärung einer Infektion bei unklarer Situation.

6.2.3 Labor & Infektionsdiagnostik

- CRP, BSG, Leukozyten

- ggf. Interleukin-6 (IL-6)

- Gelenkpunktion:

- Leukozytenzahl

- Differenzial (PMN)

- Mikrobiologie

- Alpha-Defensin-Test

- Biofilm-spezifische Verfahren

6.3 Operative Strategien bei Hüft-Revisionen

6.3.1 Wechsel der Pfanne

Indikationen:

- Lockerung

- Malposition

- Instabilität

Optionen:

- zementfrei vs. zementiert

- Dual-Mobility-Pfanne

- Trabekulär-metallische Rekonstruktion

- Schalen mit Schraubenfixierung

6.3.2 Wechsel des Schafts

Indikationen:

- Lockerung

- periprothetische Fraktur

- Implantatbruch

Optionen:

- modulare Revisionsschäfte

- Langschäfte

- zementfrei vs. zementiert

- konische Schäfte (Goldstandard bei Osteoporose und Knochendefekten)

6.3.3 Komplettrevision (Pfanne + Schaft)

Besonders komplex, oft bei Infektion oder schwerer Lockerung.

6.3.4 Revisionsoperation der Hüft-TEP bei Infektion (PJI)

Einzeit-Wechsel

Vorteile:

- 1 Operation

- kürzere Reha

- gutes funktionelles Ergebnis

Voraussetzung:

- definierter Keim

- keine hochvirulenten Erreger

- guter Weichteilmantel

Zweizeit-Wechsel

Goldstandard bei komplizierten Fällen.

Ablauf:

- Explantation

- radikales Debridement

- Platzierung eines Antibiotika-Spacers

- antibiotische Therapie

- Reimplantation nach 6–12 Wochen

6.4 Komplikationen bei Wechseloperationen nach Hüft-TEP

6.4.1 Intraoperative Risiken

- periprothetische Frakturen

- starker Blutverlust

- Knochendefekte

- Luxation nach OP

6.4.2 Postoperative Risiken

- erneute Lockerung

- erneute Infektion

- persistierende Schmerzen

- Beinlängendifferenz

- Instabilität

Die Komplikationsrate ist deutlich höher als bei Primär- Hüft-TEP.

6.5 Erfolgsprognose

Trotz der Komplexität sind die Ergebnisse in spezialisierten Zentren ausgezeichnet.

Erfolgsfaktoren:

- hohe Fallzahlen des Operateurs

- standardisierte Abläufe

- moderne Implantate

- genaue Diagnostik

- exzellente postoperative Betreuung

Funktionelle Ergebnisse:

- erheblichen Zugewinn an Lebensqualität

- deutlich weniger Schmerzen

- in den meisten Fällen wieder normale Mobilität

Schmerzen nach einer Wechsel-OP:

Halten häufig länger an als nach Primärimplantation, bessern sich aber kontinuierlich.

6.6 Warum Revisionsendoprothetik nur in spezialisierten Zentren erfolgen sollte

Die Wechselendoprothetik gehört zu den komplexesten orthopädischen Eingriffen.

Gründe für die Behandlung in einem spezialisierten Endoprothetikzentrum:

- Zugang zu modularen Spezialimplantaten

- Verfügbarkeit von 3D-Planungsverfahren

- umfangreiche Erfahrung bei Infektionen

- interdisziplinäre Strukturen

- implantatbezogene High-Volume-Chirurgie

- geringere Komplikationsraten

Ein spezialisiertes Zentrum erkennt Komplikationen frühzeitig, setzt präzise Diagnostik ein, verfügt über ein breites Spektrum an Revisionsimplantaten und ermöglicht dadurch ein langfristig stabiles Ergebnis.

6.7 Klare Empfehlung für Patienten

Für jede Art von Wechseloperation – ob Lockerung, Infektion, Luxation oder Fraktur – sollten sich Patienten ausschließlich an ausgewiesene Spezialisten für Endoprothetik wenden.

Zentren, die jährlich mehrere hundert Hüftoperationen durchführen und über ausgewiesene Expertise in der Revisionschirurgie verfügen, bieten den besten Schutz vor Komplikationen und die höchste Erfolgsquote.

Rehabilitation und Verlauf nach Hüft-TEP

Die Rehabilitation nach einer Hüft-TEP ist entscheidend für den langfristigen Erfolg, die Schmerzfreiheit und die Wiederherstellung der Lebensqualität. Eine strukturierte Reha, individuell angepasst an Alter, Gesundheitszustand und Operationsart, ermöglicht es den meisten Patienten, bereits wenige Wochen nach der Operation wieder aktiv am Alltag und Sport teilzunehmen.

7.1 Grundprinzipien der Rehabilitation

Die Rehabilitation orientiert sich an drei Säulen:

- Schmerzreduktion und Wundheilung

- frühzeitige Kontrolle von Schwellung, Hämatom und Schmerzen

- multimodale Schmerztherapie zur schnellen Mobilisation

- Funktionelle Wiederherstellung

- Aufbau der Hüftmuskulatur (Gluteus, Quadrizeps, Adduktoren)

- Wiedererlernen des natürlichen Gangbilds

- Balance- und Koordinationstraining

- Alltags- und Sportfähigkeit

- Treppensteigen, Sitzen, Aufstehen

- Treppen- und Rampentraining

- gezielte Vorbereitung auf Hobbys und Sportarten

7.2 Phasen der Rehabilitation nach Hüft-TEP

7.2.1 Frührehabilitation (0–2 Wochen)

- Ziel: sichere Mobilisation, Schmerzkontrolle, Sturzprävention

- Physiotherapie: 1–2x täglich, Übungen im Bett und am Gehstützen

- Gehtraining: häufig mit Gehhilfen

- Transfertraining: Bett ↔ Stuhl, Toiletten- und Badezimmertraining

- Passive Bewegungsübungen: Beugung, Abduktion, Innen-/Außenrotation

7.2.2 Postakute Phase (2–6 Wochen)

- Vollbelastung meist ab Tag 1–3, abhängig vom OP-Zugang

- Muskelaufbau mit Therabändern, leichten Gewichten

- Balance- und Koordinationstraining

- Gehtraining mit Fokus auf normales Gangbild

- Alltagsorientiertes Training: Schuhe binden, Ankleiden, Treppen

Ergebnisse:

- deutliche Schmerzlinderung

- meist vollständige Sturzprävention

- erste Gehstrecken ohne Stützen

7.2.3 Mittlere Phase (6–12 Wochen)

- Steigerung der Belastung im Alltag

- Fahrradtraining auf dem Hometrainer

- Schwimmen und Aqua-Therapie, sobald Wundheilung vollständig

- Stärkung der Hüft- und Beinmuskulatur

- Ergonomische Anpassung von Arbeitsplatz und Haushalt

Ergebnisse:

- Alltagsmobilität nahezu uneingeschränkt

- Muskelkraft deutlich gesteigert

- Verbesserung der Ausdauer und Belastungstoleranz

7.2.4 Spätphase (3–6 Monate)

- Rückkehr zu moderatem Sport: Wandern, Radfahren, leichtes Joggen, Golf

- Stabilisierung der Hüftmuskulatur

- Individuelles Krafttraining unter physiotherapeutischer Anleitung

- Langfristige Aufrechterhaltung der Mobilität

Ergebnisse:

- Patienten fühlen sich sicher im Alltag

- Gangbild normalisiert

- Stabile Hüftprothese auch bei sportlicher Aktivität

7.2.5 Langfristige Erhaltung (6–12 Monate)

- Kontinuität in Bewegung und Muskelaufbau

- Fortgeschrittene Sportarten nach Freigabe des Operateurs

- Regelmäßige Kontrolluntersuchungen

- Prävention von Überlastung und Stürzen

Ziel:

- Lebenslange Beweglichkeit und Schmerzfreiheit

- Optimale Funktion der Hüftprothese

7.3 Hilfsmittel in der Rehabilitation

- Gehstützen (Krücken, Unterarmstützen)

- Rollatoren, vor allem in den ersten 2–4 Wochen

- Hochlagerung von Beinen zur Schwellungskontrolle

- Rutschfeste Teppiche, Haltegriffe und Toilettensitzerhöhungen

7.4 Sport und Freizeit nach Hüft-TEP

Empfohlene Sportarten

- Wandern, Nordic Walking

- Radfahren (stationär oder outdoor)

- Schwimmen

- Golf

- leichtes Krafttraining, Theraband-Übungen

Sportarten mit Einschränkungen

- leichtes Joggen

- Tennis (Einzel: vorsichtig)

- Skilanglauf

Nicht empfohlen

- Kontaktsportarten: Fußball, Handball, Kampfsport

- Hochsprünge oder Sprungkrafttraining

- Extreme Belastungen der Hüfte

7.5 Alltagstipps für Patienten

- Treppen: abwechselnd belasten, Stütze benutzen

- Sitzen: Stuhl mit fester Rückenlehne und Armlehnen

- Schuhe: bequem, rutschfest, flach

- Vermeidung von Überlastung in den ersten 12 Wochen

- Regelmäßige Gehpausen bei längeren Strecken

7.6 Schmerzmanagement während der Rehabilitation

- Schmerzmedikation nach ärztlicher Anweisung

- Kühlung bei Schwellung und Nachtschmerzen

- Physiotherapie zur Muskelentspannung

- Anpassung der Belastung bei Schmerzen

7.7 Langzeitverlauf

- Die meisten Patienten berichten nach 6–12 Monaten von praktisch schmerzfreier Mobilität

- Gangbild ist normalisiert

- Sturzrisiko deutlich reduziert

- Lebensqualität steigt deutlich

- Patienten können Alltag, Beruf und moderate sportliche Aktivität wieder aufnehmen

7.8 Wichtige Hinweise für einen optimalen Verlauf

- Frühmobilisation: je früher die Mobilisation, desto besser die Funktion

- Regelmäßige Physiotherapie: mindestens 3–4 Wochen intensiv, danach eigenständiges Training

- Muskelaufbau: Gluteus, Quadrizeps, Core-Stabilität

- Kontrolluntersuchungen: Röntgenkontrollen nach 6 Wochen, 3 Monaten, 1 Jahr, danach alle 2–3 Jahre

- Sportliche Aktivität: dosiert, gelenkschonend, keine Extrembelastung

- Gewichtsmanagement: Übergewicht erhöht Risiko für Lockerung oder Komplikationen

7.9 Zusammenfassung

Die Rehabilitation nach Hüft-TEP ist entscheidend für:

- schnelle Schmerzfreiheit

- Wiederherstellung der Mobilität

- langfristige Funktionalität der Prothese

- Rückkehr zu Alltag und Sport

Fazit: Mit frühzeitiger, strukturierter Reha, kompetenter ärztlicher Betreuung und spezialisierter Physiotherapie erreichen die meisten Patienten innerhalb von 3–6 Monaten eine nahezu vollständige Genesung. Eine enge Zusammenarbeit mit Endoprothetik-Spezialzentren erhöht die Sicherheit und die Erfolgsaussichten deutlich.

8.7 Call-to-Action

Empfehlung für Patienten:

Vereinbaren Sie frühzeitig einen Termin in einem spezialisierten Endoprothetikzentrum wie dem Endoprotheticum Mainz, um die optimale Hüft-TEP, minimalinvasive OP-Techniken und individuelle Reha zu erhalten. Dies gewährleistet maximale Sicherheit, schnellere Mobilisation und langfristige Lebensqualität.

TERMIN VEREINBAREN?

Gerne können Sie einen Termin sowohl telefonisch, als auch online vereinbaren.