Hüfterkrankungen – nicht alles ist Arthrose!

Nicht immer Arthrose: Welche Hüfterkrankungen stecken hinter den Schmerzen?

Wenn bei Hüftschmerzen eine Diagnose gestellt werden soll, ist das erste, woran viele denken: Arthrose – speziell die Coxarthrose. Doch häufig wird Arthrose nur ausgeschlossen und daraus gezogen, dass es daher kein ernsthaftes Hüftproblem sein könne. Das ist gefährlich. Denn es gibt zahlreiche Hüfterkrankungen, die angeboren sind oder sich in Kindheit/Jugend entwickeln – und die zu deutlichen Beschwerden führen können, auch wenn Arthrosezeichen erst spät oder gar nicht eindeutig sind. Für jüngere Patient:innen kann das fatale Folgen haben, wenn man Veränderungen übersieht oder zu spät behandelt.

In diesem Artikel erfahren Sie:

- wie Arthrose und Coxarthrose definiert sind, wie sie entstehen

- was sekundäre Arthrose ist

- welche Hüfterkrankungen häufig übersehen werden (z. B. Hüftdysplasie, Retrovertiertes Acetabulum, Morbus Perthes, Epiphysiolysis capitis femoris, femoroacetabuläres Impingement)

- wie diese Erkrankungen erkannt, diagnostiziert und behandelt werden – auch mit Bezug auf künstliche Hüftgelenke (Hüft-TEP)

- wann eine Operation sinnvoll ist – und warum „möglichst lange warten“ nicht immer das Beste ist

- worauf Patient:innen achten sollten – inklusive Rat, einen Hüftspezialisten zu konsultieren

Arthrose, Coxarthrose und sekundäre Arthrose: Begriffe und Grundlagen

Was ist Arthrose?

- Arthrose ist eine Gelenkkrankheit, bei der es zu einem degenerativen Verschleiß des Gelenkknorpels kommt. Bei Hüftgelenken spricht man spezifisch von Hüftarthrose oder Coxarthrose.

- Charakteristisch sind Schmerzen bei Belastung, Anlaufschmerzen (z. B. nach längerem Sitzen), Bewegungseinschränkungen, evtl. Reiben oder knirschende Geräusche.

Was ist Coxarthrose?

- Coxarthrose bezeichnet die Arthrose des Hüftgelenks. Hierbei verschleißt der Knorpel zwischen Hüftkopf und Hüftpfanne und es kommt zu einer Beeinträchtigung der Gelenkfunktion.

- Ursachen sind vielfältig: Alter, Überlastung, Fehlstellungen, frühere Erkrankungen oder Verletzungen.

Primäre vs. sekundäre Arthrose

- Primäre Arthrose: Arthrose, bei der kein klarer auslösender Mechanismus (wie Fehlstellung, Verletzung, Vorerkrankung etc.) identifiziert werden kann. Meist langsam und altersbedingt.

- Sekundäre Arthrose: Arthrose, die infolge einer bekannten Vorbelastung der Hüfte entsteht, wie Fehlstellung, kindliche Erkrankung, Traumata, Überlastung etc. Diese Formen beginnen oft früher und können schwerwiegender verlaufen.

Warum Arthrose-Ausschluss ≠ Problem gelöst

- Nur weil in Bildern (z. B. Röntgen) keine eindeutige Arthrose zu sehen ist, heißt das nicht, dass keine Hüftprobleme bestehen. Viele Erkrankungen verursachen Schmerzen, Bewegungseinschränkungen, Muskulaturprobleme oder mechanische Konflikte, die noch nicht zu sichtbarem Knorpelverschleiß geführt haben oder bei denen der Verschleiß nicht in typischer Weise dargestellt wird.

- Besonders junge Erwachsene und Jugendliche haben oft anatomische Fehlstellungen, die erst später zu Arthrose führen – aber schon deutlich Beschwerden verursachen.

Häufige Hüfterkrankungen, die oft übersehen werden – ausführlich erklärt

Hüftdysplasie

Die Hüftdysplasie ist eine angeborene oder in der Kindheit nicht erkannte Fehlstellung des Hüftgelenks. Sie führt dazu, dass der Hüftkopf nicht vollständig und stabil in der Pfanne sitzt. Patient:innen spüren oft Schmerzen in der Leiste oder seitlich an der Hüfte, besonders beim längeren Gehen oder Stehen. Auch ein leichtes Hinken oder Muskelverspannungen können auftreten. Die Diagnostik erfolgt über klinische Untersuchungen, Gangbildanalyse sowie spezielle Röntgenaufnahmen, bei denen Winkel wie Pfannendachwinkel oder Zentrum-Ecken-Winkel gemessen werden. Oft wird zusätzlich ein MRT durchgeführt, um Labrum- oder Knorpelschäden darzustellen. Bleibt die Hüftdysplasie unbehandelt, entwickelt sich häufig schon im jungen Erwachsenenalter eine sekundäre Coxarthrose. In schweren Fällen ist deshalb eine Hüft-TEP bereits in jungen Jahren erforderlich.

Retrovertiertes Acetabulum

Beim retrovertierten Acetabulum handelt es sich um eine Fehlstellung der Hüftpfanne, die zu weit nach hinten gedreht ist. Dies kann angeboren oder erworben sein. Betroffene berichten häufig über Leistenschmerzen oder Beschwerden bei Beugung und Innenrotation der Hüfte. Diagnostisch sind spezielle Röntgen- und CT/MRT-Aufnahmen notwendig, um den Pfannenwinkel und die Version zu bestimmen. Unbehandelt führt die Fehlstellung zu einem erhöhten mechanischen Druck auf den Gelenkknorpel, was Labrum-Verletzungen und vorzeitigen Knorpelabrieb nach sich ziehen kann. Langfristig entwickelt sich daraus häufig eine sekundäre Arthrose.

Femoroacetabuläres Impingement (FAI)

Das femoroacetabuläre Impingement entsteht durch eine Fehlform des Schenkelhalses (CAM-Typ) oder eine überhängende Hüftpfanne (Pincer-Typ). Bei Bewegung kommt es zu einem mechanischen Konflikt zwischen Pfanne und Oberschenkelknochen. Typisch sind Leistenschmerzen, die bei tiefer Beugung oder Drehbewegungen auftreten, aber auch nachts oder bei längerem Sitzen. Häufig ist die Beweglichkeit deutlich eingeschränkt. Zur Diagnostik gehören klinische Impingement-Tests, spezielle Röntgenaufnahmen und ein MRT, oft mit Kontrastmittel zur Darstellung von Labrum-Rissen. Wird das Impingement nicht behandelt, können Knorpel- und Labrum-Schäden entstehen, die in eine sekundäre Coxarthrose übergehen und eine Hüft-TEP erforderlich machen.

Morbus Perthes

Morbus Perthes ist eine Durchblutungsstörung des Hüftkopfes im Kindesalter, meist zwischen dem 4. und 11. Lebensjahr, häufiger bei Jungen. Symptome sind Hinken, Schmerzen in der Hüfte oder im Knie sowie Bewegungseinschränkungen. Im Verlauf kann es zu einer bleibenden Deformierung des Hüftkopfes kommen. Die Diagnose wird durch Röntgenbilder gestellt, häufig ergänzt durch MRT, um das Ausmaß der Durchblutungsstörung zu erfassen. Ohne rechtzeitige Behandlung können die Deformierungen zu ungleicher Belastung im Gelenk führen, was langfristig eine sekundäre Coxarthrose bedingt. Viele Betroffene benötigen deshalb im mittleren Erwachsenenalter bereits eine Hüft-TEP.

Epiphysiolysis capitis femoris (SCFE, Hüftkopfabrutsch)

Diese Erkrankung tritt meist während der Wachstumsphase in der Pubertät auf, oft bei übergewichtigen Jugendlichen. Dabei rutscht die Hüftkopfepiphyse auf der Wachstumsfuge ab. Symptome sind schleichende Schmerzen in Hüfte oder Knie, eine deutliche Einschränkung der Innenrotation und manchmal plötzliche, akute Beschwerden bei komplettem Abrutschen. Betroffene entwickeln eine Außenrotationsstellung des Beins. Zur Diagnose dienen spezielle Röntgenaufnahmen wie die Lauenstein-Projektion. Ein akuter Abrutsch muss sofort operativ stabilisiert werden, um bleibende Schäden zu vermeiden. Wird die Erkrankung nicht rechtzeitig erkannt, kommt es zu einer bleibenden Deformierung des Hüftkopfes, die wiederum Labrum- und Knorpelschäden auslöst und eine sekundäre Arthrose oder Coxarthrose im jungen Erwachsenenalter verursachen kann.

Weitere Ursachen von Hüftschmerzen

Neben diesen typischen Erkrankungen gibt es noch weitere, seltener vorkommende Ursachen. Dazu zählen die Hüftkopfnekrose außerhalb des Kindesalters, entzündliche Gelenkerkrankungen wie rheumatoide Arthritis, Infektionen oder Folgen von Verletzungen. Auch Achsfehlstellungen oder muskuläre Dysbalancen können zu chronischen Hüftbeschwerden führen. All diese Erkrankungen können – wenn sie unbehandelt bleiben – im weiteren Verlauf zu einer sekundären Arthrose und damit zu einem deutlichen Funktionsverlust des Hüftgelenks führen.

Spätfolgen: Sekundäre Arthrose & Coxarthrose

- Wie oben erwähnt entsteht sekundäre Arthrose durch Vorschädigungen: Fehlstellungen, kindliche Krankheiten, Abrutsch, Überlastung etc.

- Studien zeigen, dass z. B. Hüftdysplasie ein bedeutender Risikofaktor für eine frühe Hüftarthrose ist – viele Patient:innen mit Dysplasie brauchen im Alter zwischen 25-50 Jahren ein künstliches Hüftgelenk.

- Nach Morbus Perthes entwickeln viele Betroffene im Erwachsenenalter eine Deformität des Hüftkopfes, die das Gelenk-Congruenz stören kann, was wieder zu frühzeitiger Coxarthrose führen kann.

- Bei Epiphysiolysis capitis femoris ist das Risiko für spätere Arthrose – je nach Schweregrad und Behandlung – hoch: Studien geben ein Risiko zwischen ca. 15 % und 70 % an, wenn Abrutsch ausgeprägt ist.

Diagnostik: Wie erkennt man Hüfterkrankungen früh?

Damit Fehl- oder Unterdiagnosen vermieden werden, sind folgende Schritte entscheidend:

- Anamnese

- Onset der Beschwerden: plötzlich oder langsam, seit wann, Verlauf

- Art der Schmerzen: Belastung, Ruhe, Nacht, Sitzen, Gehen, Sport

- Ausstrahlung: Leiste, Oberschenkel, Knie

- Vorherige Hüfterkrankungen oder Kinderkrankheiten, Operationen, Fehlstellungen

- Wachstumsalter, Gewicht, Lebensstil (Sport, Belastung)

- Klinische Untersuchung

- Bewegung der Hüfte prüfen: Flexion, Extension, Innen-/Außenrotation, Abduktion

- Spezielle Tests für Impingement (z. B. Beugung + Innenrotation)

- Gangbild, Beinlänge, Außenrotation, Hinken

- Muskelstatus, Stabilität

- Bildgebung

- Röntgenaufnahmen: Beckenübersicht, spezielle Projektionen (Lauenstein, Dunn etc.)

- Blick auf Pfannendachwinkeln, Pfannenüberdachung, Version der Pfanne (Retroversion), Form des Schenkelhalses (CAM/Pincer)

- MRT / MRI: Knorpel, Labrum, Frühzeichen von Deformitäten oder Knorpelschäden

- Gegebenenfalls CT zur exakten 3D Beurteilung von Fehlstellungen

- Weitere Diagnostik bei Bedarf

- Labor bei Verdacht auf entzündliche Ursachen

- Ganganalyse

- ggf. Konsultation der Kinderorthopädie bei Verdacht auf kindliche Vorerkrankungen

Behandlungsmöglichkeiten

Je nach Erkrankung, Alter, Ausmaß und Beschwerden gibt es verschiedene Therapieansätze.

Konservativ (nicht operativ)

- Physiotherapie: Aufbau und Erhalt der Muskulatur rund ums Hüftgelenk, Dehnübungen, Mobilisation

- Belastungsanpassung: Sportarten wählen, die das Gelenk schonen (Radfahren, Schwimmen vs. Sprünge, abrupt drehende Bewegungen)

- Gewichtsreduktion bei Übergewicht zwecks Reduktion mechanischer Belastung

- Schmerztherapie nach Bedarf: z. B. NSAR

- Regelmäßige Überwachung: ggf. Verlaufskontrollen im Bild (Röntgen, MRT)

Konservativ kann viel bewirken, besonders wenn früh begonnen wird. Aber: viele der genannten Hüferkrankungen führen bei ausgeprägter Fehlstellung oder nach wachstumsbedingten Veränderungen früher oder später dazu, dass konservative Mittel allein nicht mehr ausreichend sind.

Operative Therapie

- Osteotomie: Umstellung der Hüftpfanne (z. B. Periacetabuläre Osteotomie nach Ganz etc.), femorale Osteotomien, Triple-Osteotomie etc. Ziel: Fehlstellung korrigieren, Pfanne und Hüftkopf optimal zueinander bringen. Beispielsweise bei Hüftdysplasie oder Retroversion.

- Korrekturen im Jugendalter oder Kindheit: Morbus Perthes: Operationen zur Verbesserung von Containment, um Verformungen zu reduzieren.

- Hüftkopfabrutsch (Epiphysiolysis capitis femoris): Sofortige Operation bei akutem Abrutsch; bei chronischem Verlauf auch operativ zur Stabilisierung und Laufbahnverhinderung.

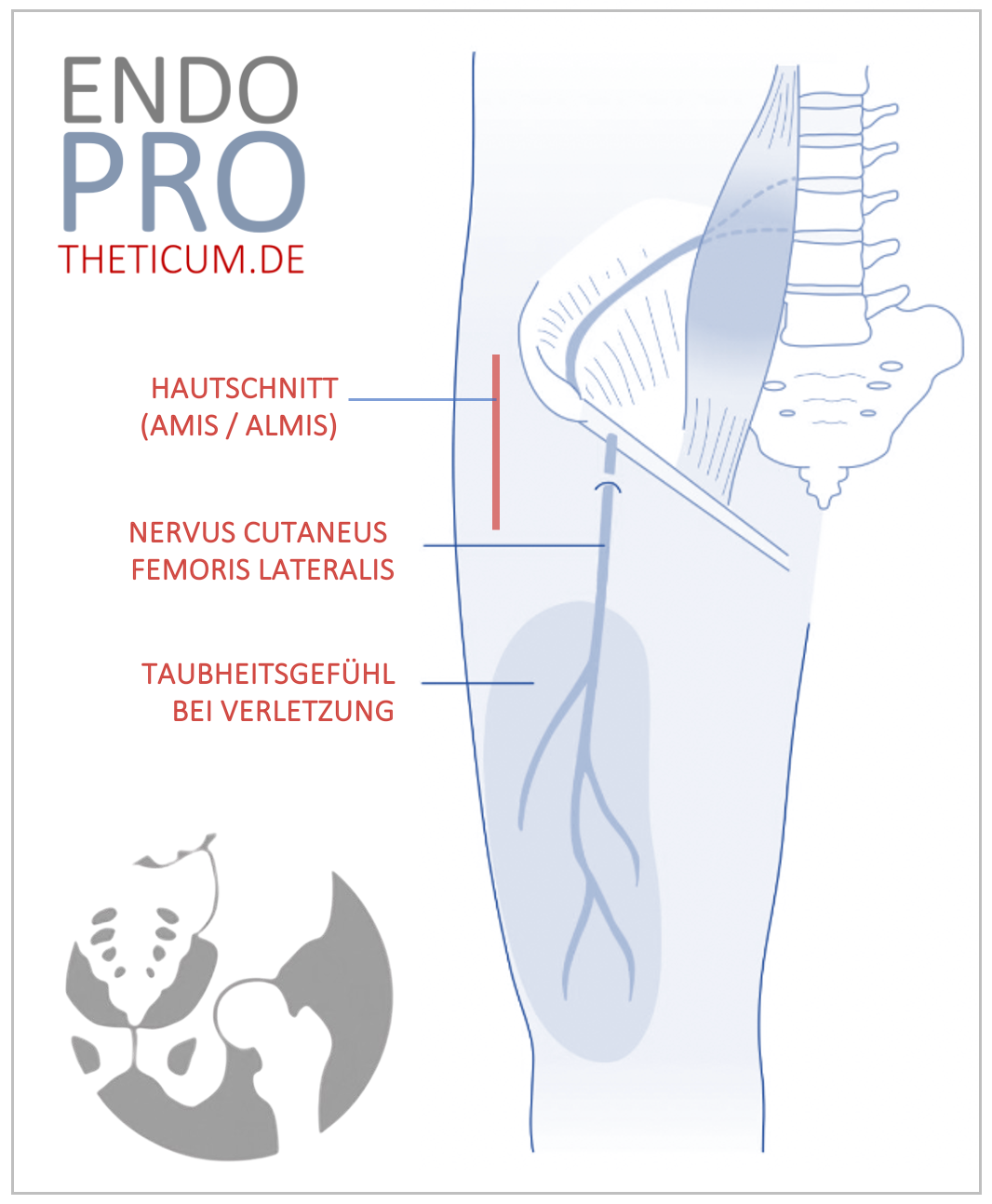

- Eingriffe bei Impingement: Arthroskopisch oder offen, um Knochenüberstände zu entfernen und labrale Schäden zu reparieren.

- Künstliches Gelenk (Hüft-TEP): Wenn Gelenk bereits stark beschädigt ist, Schmerzen trotz konservativer und gelenkerhaltender Maßnahmen bestehen oder Fehlstellung und Verschleiß so weit fortgeschritten sind, dass Lebensqualität deutlich eingeschränkt ist. Auch junge Patienten:innen können hiervon betroffen sein, insbesondere wenn Vorerkrankungen wie Dysplasie etc. vorliegen.

Wann ist eine Hüft-TEP notwendig, auch bei jungen Patient:innen?

- Wenn schon starke Schmerzen, Ruheschmerzen, Bewegungseinschränkungen bestehen, die konservative und gelenkerhaltende OP-Verfahren nicht ausreichend lindern.

- Wenn Fehlstellungen so ausgeprägt sind, dass sie nicht mehr korrigiert werden können oder deren Korrektur ein hohes Risiko mit sich bringt.

- Wenn der Gelenkknorpel, das Labrum und der Knochen schon so stark geschädigt sind, dass ein Weiterbestehen ohne künstliches Gelenk zu dauerhaften Funktionseinbußen, Schonhaltungen oder Arthrose-Beschwerden führen würde.

- Moderne Hüftendoprothetik hat sich stark verbessert – Materialien, operative Techniken, minimalinvasive Ansätze bedeuten bessere Haltbarkeit, schnellere Rehabilitation und oft sehr gutes Funktionsergebnis.

„Möglichst lange warten“ auf eine Hüft-TEP– Fluch oder Segen?

- Es gibt den häufigen Ratschlag, Operationen möglichst lange aufzuschieben, damit eine Hüftprothese später – wenn nötig – eingesetzt werden kann. Das mag in bestimmten Fällen sinnvoll sein, nicht aber generell.

- Wenn Fehlstellungen bestehen, insbesondere in Kindheit/Jugend, führt ein spätes Eingreifen oft zu irreversiblen Schäden (verformter Hüftkopf, Knorpelabriss, Labrumrisse). Selbst wenn Arthrose noch nicht sichtbar ist, kann die Funktion bereits stark eingeschränkt sein.

- Bei jungen Menschen mit Hüftdysplasie oder Impingement z. B. lohnt es sich, Gelenkerhaltende Operationen früh genug durchzuführen, damit die Entwicklung zu Coxarthrose oder sekundärer Arthrose hinausgezögert oder vermieden wird.

- Auch wenn ein TEP früher notwendig wird, profitieren viele Patient:innen von modernen Hüftprothesen in Form von Schmerzfreiheit, Bewegungsfreiheit und hoher Lebensqualität. Die Haltbarkeit moderner Prothesen ist wesentlich besser als früher; viele Studien zeigen, dass nach 10 Jahren noch über 90 % der Prothesen intakt sind; nach 20 Jahren meist noch über 80-90 % abhängig von Alter, Belastung, Material etc.

Diagnostisch und therapeutisch: Worauf Patient:innen achten sollten

Wenn Sie Hüftschmerzen haben, hier sind Hinweise, um sicherzustellen, dass nichts übersehen wird:

- Gehen Sie zu einem Hüftspezialisten – nicht nur allgemeiner Orthopäde. Spezialisten für Hüft- und Gelenkchirurgie, idealerweise mit Erfahrung in Hüftendoprothetik und gelenkerhaltenden Verfahren.

- Bestehen Sie auf einer umfassenden Diagnostik – auch, wenn Arthrose ausgeschlossen wurde. Fragen Sie gezielt nach Fehlstellungen, Kindheitskrankheiten (Perthes, SCFE), Impingement.

- Verlangen Sie Spezialaufnahmen – spezielle Röntgenbilder, MRT etc., um Version der Pfanne, Form des Schenkelhalses, Deformität und Labrum zu beurteilen.

- Frühzeitige Therapie – Physiotherapie, Belastungsmodifikation, Gewichtsmanagement; wenn angezeigt, gelenkerhaltende Operationen.

- Informieren Sie sich über moderne Hüftprothesen – besonders wichtig, wenn Ihre Beschwerden stark sind und Ihre Lebensqualität leidet.

Zusammenfassung

- Nicht alle Beschwerden in der Hüfte sind Arthrose, und nur weil Arthrose nicht sichtbar ist, heißt das nicht, dass keine ernsthafte Hüfterkrankung vorliegt.

- Es gibt viele Ursachen von Hüfterkrankungen – angeboren oder in Kindheit/Jugend – die bereits früher Beschwerden machen und langfristig zu sekundärer Arthrose / Coxarthrose führen können.

- Diagnostik und Behandlung müssen individuell sein; konservative Methoden können hilfreich sein, aber bei ausgeprägten Fehlstellungen oder Schäden sind operative Eingriffe oder Hüft-TEP notwendig, auch bei jungen Menschen.

Hüfterkrankungen im Fokus: Beispiele und Spezialfälle

Um die obigen Prinzipien greifbarer zu machen, hier einige Fallbeispiele bzw. typische Verläufe, wie sie in Spezialkliniken beobachtet werden:

Fallbeispiel A: Hüftdysplasie, unentdeckt bis ins junge Erwachsenenalter

- Patientin, Anfang 30, hat schon als Kind gelegentliche Leistenschmerzen, die man auf „Muskelverspannung“ schiebt. Sportliche Aktivitäten sind möglich, aber Spannung in der Leiste bei längeren Belastungen. Röntgen zeigt Pfannendachunterdachung, geringe Überdachung des Hüftkopfs, aber noch keine großen arthrotischen Veränderungen.

- Maßnahmen: gezielte Physiotherapie, Belastungsreduktion, ggf. Umstellungs-Osteotomie der Hüftpfanne, um Fehlstellung zu korrigieren. Wenn dies früh geschieht, können Schmerzen stark gelindert werden, die Lebensqualität deutlich verbessert – und der Eintritt einer Coxarthrose hinausgezögert.

Fallbeispiel B: SCFE (Epiphysiolysis capitis femoris), späte Diagnose

- Jugendlicher, Übergewicht, Schmerzen zunächst im Knie, später auch in der Hüfte. Diagnose SCFE im mittleren Stadium; Abrutschwinkel deutlich. Ohne Behandlung besteht Risiko, dass Hüftkopf deformiert bleibt, Knorpel geschädigt wird, später Coxarthrose entsteht.

- Maßnahmen: je nach Stadium sofortige operative Fixierung, ggf. Korrekturosteotomie später, Überwachung, evtl frühe Hüft-TEP wenn Funktion stark eingeschränkt.

Fallbeispiel C: Femoroacetabuläres Impingement

- Junger aktiver Patient, Sport treibend. Immer wieder Beschwerden bei tiefem Hocken, bei langen Sitzen, Schmerzen in der Leiste. Arthrose noch nicht sichtbar. Untersuchungen zeigen CAM-Form, Labrum-Riss.

- Behandlung: arthroskopische Korrektur (entfernen von Knochenüberstand, Reparatur Labrum), Bewegungsschulung, evtl Modifikation der Sportarten. Ziel: Vermeidung vorzeitiger sekundärer Arthrose oder Coxarthrose.

Warum ENDOPROTHETICUM Rhein-Main & Prof. Kutzner

Wenn Sie sich in dieser Situation befinden, ist es besonders hilfreich, sich bei einem Hüftspezialisten beraten zu lassen. Das ENDOPROTHETICUM Rhein-Main unter Leitung von Prof. Dr. med. Kutzner bietet:

- sehr viel Erfahrung mit sämtlichen Hüfterkrankungen – Dysplasien, Impingement, SCFE, Morbus Perthes und moderne Hüftendoprothetik

- Expertise bei gelenkerhaltenden Operationen ebenso wie bei Hüft-TEP bei jungen Patient:innen

- moderne diagnostische Verfahren und Bildgebung

- individuelle Therapieplanung, die nicht vorschnell vertröstet

Fazit & Handlungsempfehlung

- Hüfterkrankungen gehen weit über die Arthrose hinaus. Bei Hüftschmerzen lohnt es sich, die Differentialdiagnosen ernst zu nehmen.

- Sekundäre Arthrose entsteht oft durch vernachlässigte oder spät behandelte Fehlstellungen oder kindliche Erkrankungen.

- Gerade für junge Patient:innen gilt: je früher diagnostiziert und interveniert wird, desto besser sind Funktion und Lebensqualität – und desto später oder seltener wird ein künstliches Gelenk nötig.

Call to action

Wenn Sie unter Hüftschmerzen leiden und bisher nur gehört haben, dass „Arthrose ausgeschlossen“ wurde, lassen Sie das nicht einfach stehen. Es könnte eine andere Hüfterkrankung vorliegen, die behandelt werden muss. Vereinbaren Sie einen Termin bei Prof. Kutzner im ENDOPROTHETICUM Rhein-Main (www.endoprotheticum.de). Hier finden Sie einen Hüftspezialisten mit sehr viel Erfahrung und einer modernen Hüftendoprothetik. Gemeinsam kann eine genaue Diagnostik erfolgen und Sie erhalten eine Therapie, die zu Ihnen passt.

TERMIN VEREINBAREN?

Gerne können Sie einen Termin sowohl telefonisch, als auch online vereinbaren.