Oberflächenersatz aus Keramik – aber geht das minimal-invasiv?

Keramischer Oberflächenersatz an der Hüfte- auf Kosten der Minimal-Invasivität

Wenn Patient:innen heute nach einer Hüftprothese suchen, fällt ihnen schnell auf, dass die Medizin vor einer kleinen Revolution steht. Noch vor wenigen Jahrzehnten war ein Hüftgelenkersatz mit großem chirurgischem Aufwand, langem Krankenhausaufenthalt und häufigen Komplikationen verbunden. Heute gilt die Hüftendoprothetik als eine der erfolgreichsten Operationen überhaupt. Moderne Implantate halten jahrzehntelang, und dank minimal-invasiver Zugänge sind Patient:innen oft schon wenige Tage nach der Operation wieder mobil.

Doch während sich diese minimal-invasiven Techniken als Standard durchgesetzt haben, erlebt gleichzeitig ein altes Konzept ein überraschendes Comeback: der Oberflächenersatz an der Hüfte. Dieses Verfahren – oft auch als Kappenprothese bezeichnet – hat das Ziel, den Knochen maximal zu schonen. Lange Zeit war diese Idee allerdings durch schwerwiegende Komplikationen belastet, insbesondere durch Metallabrieb.

Nun wird der Oberflächenersatz in einer neuen Form diskutiert: nicht mehr als Metall-auf-Metall-Prothese, sondern als Keramik-Kappenprothese. Keramik hat sich in der Endoprothetik als besonders abriebarm und biokompatibel erwiesen. Könnte das die Lösung für die Probleme der Vergangenheit sein?

Die entscheidende Frage ist jedoch: Lässt sich ein Oberflächenersatz aus Keramik minimal-invasiv implantieren? Denn für Patient:innen ist es heute selbstverständlich, dass eine Hüftoperation über kleine, muskelschonende Zugänge erfolgen sollte. Hier zeigt sich ein Spannungsfeld: Das Prinzip des Oberflächenersatzes erfordert eine ganz andere Operationstechnik, die mit minimal-invasiven Verfahren kaum vereinbar ist.

In diesem Artikel klären wir:

- Was genau ist ein Oberflächenersatz an der Hüfte?

- Warum war die Technik so lange in Verruf?

- Was verspricht die neue Variante aus Keramik?

- Welche Rolle spielen minimal-invasive Zugänge in der modernen Hüftchirurgie?

- Warum sind Kurzschaftprothesen heute die sichere, knochenschonende und wirklich minimal-invasive Lösung?

Am Ende erfahren Sie, warum der keramische Oberflächenersatz zwar spannend klingt, in der Praxis aber mit erheblichen Nachteilen verbunden ist – und wo Sie in Mainz / Rhein-Main eine zeitgemäße, minimal-invasive Hüftprothese erhalten können.

2. Was bedeutet Oberflächenersatz an der Hüfte?

Um zu verstehen, warum der Oberflächenersatz so kontrovers diskutiert wird, muss man zunächst das Prinzip kennen.

2.1 Definition: Was ist eine Kappenprothese?

Beim klassischen Hüftgelenkersatz wird der gesamte Hüftkopf entfernt. In den Oberschenkelknochen wird ein Prothesenschaft eingebracht, der mit einer neuen Hüftkopf-Kugel verbunden ist. Diese Kugel gleitet dann in einer künstlichen Gelenkpfanne, die in das Becken eingesetzt wird.

Beim Oberflächenersatz läuft das anders:

- Der natürliche Hüftkopf bleibt größtenteils erhalten.

- Nur die oberste Schicht des Knochens wird entfernt.

- Anschließend wird eine metallische oder keramische Kappe über den Hüftkopf gestülpt und zementiert oder verankert.

- Diese Kappe bildet mit einer entsprechenden Hüftpfanne die neue Gelenkfläche.

Im Prinzip handelt es sich also um eine Art „Hüftprothesen-Light“ – der Knochen bleibt weitgehend erhalten, und die Anatomie des Oberschenkels wird kaum verändert.

2.2 Ziel: Maximaler Knochenerhalt

Der wichtigste Vorteil des Oberflächenersatzes liegt im

Knochenerhalt. Vor allem bei jüngeren Patient:innen (unter 55 Jahren), die eine hohe Lebenserwartung haben und möglicherweise irgendwann eine Revisionsoperation benötigen, klingt das attraktiv.

Denn: Je mehr Knochen im Oberschenkel erhalten bleibt, desto einfacher ist später eine erneute Prothesenimplantation.

2.3 Abgrenzung zur klassischen Hüftprothese

- Standard-Hüftprothese (Geradschaft): kompletter Hüftkopf entfernt, langer Prothesenschaft im Oberschenkel verankert.

- Kurzschaftprothese: Hüftkopf entfernt, aber nur kurzer Schaft im proximalen Oberschenkel verankert → knochensparend, minimal-invasiv möglich.

- Oberflächenersatz (Kappenprothese): Hüftkopf bleibt erhalten, nur eine Kappe aufgesetzt.

Damit positioniert sich der Oberflächenersatz zwischen konservativem Gelenkerhalt (z. B. Osteotomie) und klassischer Prothese.

2.4 Historischer Reiz

Die Vorstellung, ein Hüftgelenk so zu ersetzen, dass der Knochen erhalten bleibt, faszinierte Orthopäden seit den 1970er Jahren. Sie entsprach dem Wunsch vieler Patient:innen:

- so wenig wie möglich am eigenen Körper verändern,

- gleichzeitig wieder schmerzfrei beweglich werden,

- und im Falle einer Revision alle Optionen offenhalten.

Doch wie wir in den nächsten Kapiteln sehen werden, hatte die Realität des Oberflächenersatzes lange Zeit Schattenseiten.

3. Historie des Oberflächenersatzes – von der Hoffnung zur Ernüchterung

3.1 Erste Versuche in den 1970er-Jahren

Die Idee, den Hüftkopf nicht vollständig zu entfernen, sondern nur mit einer Prothesenkappe zu überziehen, entstand bereits in den 1970er-Jahren. Erste Modelle des sogenannten Oberflächenersatzes an der Hüfte wurden damals aus verschiedenen Materialien getestet.

Das Konzept war für Patient:innen und Operateure gleichermaßen attraktiv:

- Maximaler Knochenerhalt – besonders wertvoll bei jungen Patient:innen, die noch viele Jahrzehnte mit der Prothese leben müssen.

- Natürlichere Anatomie – durch den Erhalt des Oberschenkelhalses bleiben die ursprünglichen Hebelverhältnisse und Muskelansätze weitgehend bestehen.

- Leichtere Revision – wenn die Prothese irgendwann gewechselt werden muss, stehen alle Optionen offen, da der Knochen im Oberschenkel weitgehend intakt bleibt.

Doch schon die ersten Generationen hatten mit erheblichen Problemen zu kämpfen: Die Verankerung der Kappen war technisch schwierig, und die damaligen Werkstoffe (z. B. Teflon oder frühe Metalle) erwiesen sich als wenig haltbar. Viele Implantate lockerten sich nach wenigen Jahren wieder.

3.2 Die Renaissance in den 1990er- und 2000er-Jahren

Nach den eher enttäuschenden Anfängen erlebte der Oberflächenersatz in den 1990er-Jahren ein Comeback. Dies lag vor allem an Fortschritten in der Metallurgie und in der Prothesentechnologie.

Die britischen Orthopäden Derek McMinn und Ronald F. Treacy entwickelten das bekannte Birmingham Hip Resurfacing (BHR)-System. Dieses wurde als „Gamechanger“ gefeiert. Weltweit wuchs das Interesse an der Kappenprothese rasant – auch in Deutschland.

Vorteile, die hervorgehoben wurden:

- Junge, aktive Patient:innen sollten länger sportlich belastbar bleiben.

- Der natürliche Bewegungsablauf sollte sich besser erhalten lassen.

- Die Knochensparsamkeit sollte Revisionen erleichtern.

Viele Kliniken stellten ihre Programme um und boten den Oberflächenersatz als „moderne Alternative“ zur klassischen Hüftprothese an.

3.3 Metall-auf-Metall: Der große Hoffnungsträger

Das Besondere an dieser Generation von Kappenprothesen war das Material: Man setzte auf Metall-auf-Metall-Gleitpaarungen. Das heißt: Sowohl die Kappe auf dem Hüftkopf als auch die Pfanne im Becken bestanden aus hochglanzpoliertem Metall.

Die Hoffnung war:

- Metall sei langlebig und widerstandsfähig.

- Der Abrieb sollte minimal sein.

- Große Kopfgrößen sollten das Risiko einer Ausrenkung (Luxation) reduzieren.

Zunächst schienen die Ergebnisse vielversprechend. Tausende Patient:innen weltweit erhielten in den frühen 2000er-Jahren solche Metallprothesen.

3.4 Die Probleme traten schnell zutage – Metallabrieb

Doch bald häuften sich die Komplikationen. Schon nach wenigen Jahren zeigten sich folgende Probleme:

- Metallabrieb:

Bei jedem Schritt reibt die Kappe auf der Pfanne. Dabei entstehen winzige Metallpartikel (Kobalt, Chrom, Nickel), die in den Körper gelangen. - Metallose:

Diese Metallpartikel lagern sich im umliegenden Gewebe ab. Es kommt zu Entzündungen, Nekrosen (Gewebsuntergang) und Schmerzen. - Systemische Metallionenbelastung:

Bluttests zeigten, dass Patient:innen mit Metall-auf-Metall-Kappen erhöhte Kobalt- und Chromwerte im Blut hatten. Dies kann potenziell Organe schädigen – von der Niere bis zum Herzen. - Frühzeitige Lockerungen:

Durch die Gewebsschäden lockerten sich viele Prothesen bereits nach wenigen Jahren. Die eigentlich geplante Haltbarkeit von 15–20 Jahren wurde bei Weitem nicht erreicht.

3.5 Bekannte Skandale – das Beispiel ASR

Besonders berüchtigt wurde das ASR-System des Herstellers DePuy (ein Tochterunternehmen von Johnson & Johnson). Dieses Metall-auf-Metall-System musste 2010 weltweit zurückgerufen werden, nachdem tausende Patient:innen schwere Komplikationen erlitten hatten.

Die Folgen:

- Zahlreiche Revisionsoperationen waren notwendig.

- Weltweit gab es Sammelklagen und milliardenschwere Entschädigungszahlungen.

- Das Vertrauen in den Oberflächenersatz wurde massiv erschüttert.

Auch andere Systeme wie die BHR-Prothese verloren an Akzeptanz. Nationale Register, z. B. in Großbritannien und Australien, veröffentlichten alarmierende Revisionsraten.

3.6 Rückzug aus der Routine

Nach diesen Erfahrungen entschieden sich viele Kliniken, den Oberflächenersatz nicht mehr routinemäßig anzubieten. Auch Fachgesellschaften wie die Deutsche Gesellschaft für Orthopädie und Unfallchirurgie (DGOU) und internationale Institutionen warnten vor Metall-auf-Metall-Systemen.

Heute gilt:

- Der Oberflächenersatz mit Metall-auf-Metall wird nur noch in Ausnahmefällen eingesetzt.

- Die meisten orthopädischen Zentren sind komplett davon abgekommen.

- Patient:innen, die noch eine Metall-Kappenprothese im Körper tragen, werden regelmäßig kontrolliert (inklusive Blutwerten für Metallionen).

3.7 Die Lehren aus der Vergangenheit

Die Geschichte des Oberflächenersatzes zeigt, wie groß die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis sein kann.

Theoretisch:

- Knochenerhalt, natürliche Anatomie, große Beweglichkeit.

Praktisch:

- Metallabrieb, Entzündungen, Lockerungen, systemische Risiken.

Die wichtigste Lehre: Ein Implantat darf nicht nur technisch faszinierend sein – es muss auch langfristig sicher sein.

Genau hier setzt die aktuelle Diskussion an: Wenn das Problem das Material war, könnte der Oberflächenersatz mit einem neuen Werkstoff – Keramik – eine echte Alternative sein?

3.8 Fazit zum historischen Abschnitt

Der Oberflächenersatz an der Hüfte hat eine bewegte Geschichte:

- 1970er-Jahre: erste, wenig erfolgreiche Versuche.

- 1990er/2000er-Jahre: Boom durch Metall-auf-Metall-Systeme.

- Ab 2010: massive Probleme durch Metallabrieb, Rückrufaktionen, Vertrauensverlust.

- Heute: nur noch seltene Indikation, aber spannende Diskussion über neue Materialien.

Patient:innen sollten sich bewusst machen: Die Begeisterung für den Oberflächenersatz beruhte stets auf der Idee des Knochenerhalts – ein Ziel, das auch heute hochrelevant bleibt. Doch die Erfahrung mit Metall-auf-Metall hat gezeigt, wie gefährlich falsche Materialwahl sein kann.

4. Die Innovation: Oberflächenersatz aus Keramik – das Comeback der Kappenprothese?

4.1 Warum Keramik?

Nach den Problemen mit Metall-auf-Metall-Prothesen lag der Fokus der Forschung lange Zeit auf sicheren, biokompatiblen Materialien. Keramik hat sich in der Endoprothetik bereits bei Hüftpfannen und klassischen Hüftprothesen als äußerst abriebarm und körperverträglich bewährt.

Die Vorteile von Keramik im Überblick:

- Biokompatibilität: Keramik reagiert nicht mit dem Körper, keine systemische Belastung durch Metallionen.

- Abriebarmut: Deutlich weniger Partikelbildung im Gelenk. Das Risiko einer Metallose entfällt.

- Härte: Keramik ist extrem hart und verschleißfest, was eine lange Haltbarkeit theoretisch möglich macht.

- Glatte Gleitflächen: Reduzieren das Risiko von Gelenkgeräuschen oder Mikrobewegungen, die zur Lockerung führen könnten.

Für Patient:innen bedeutet das: Die Kappenprothese kann theoretisch die Vorteile des Knochenerhalts nutzen, ohne die Risiken des Metallabriebs.

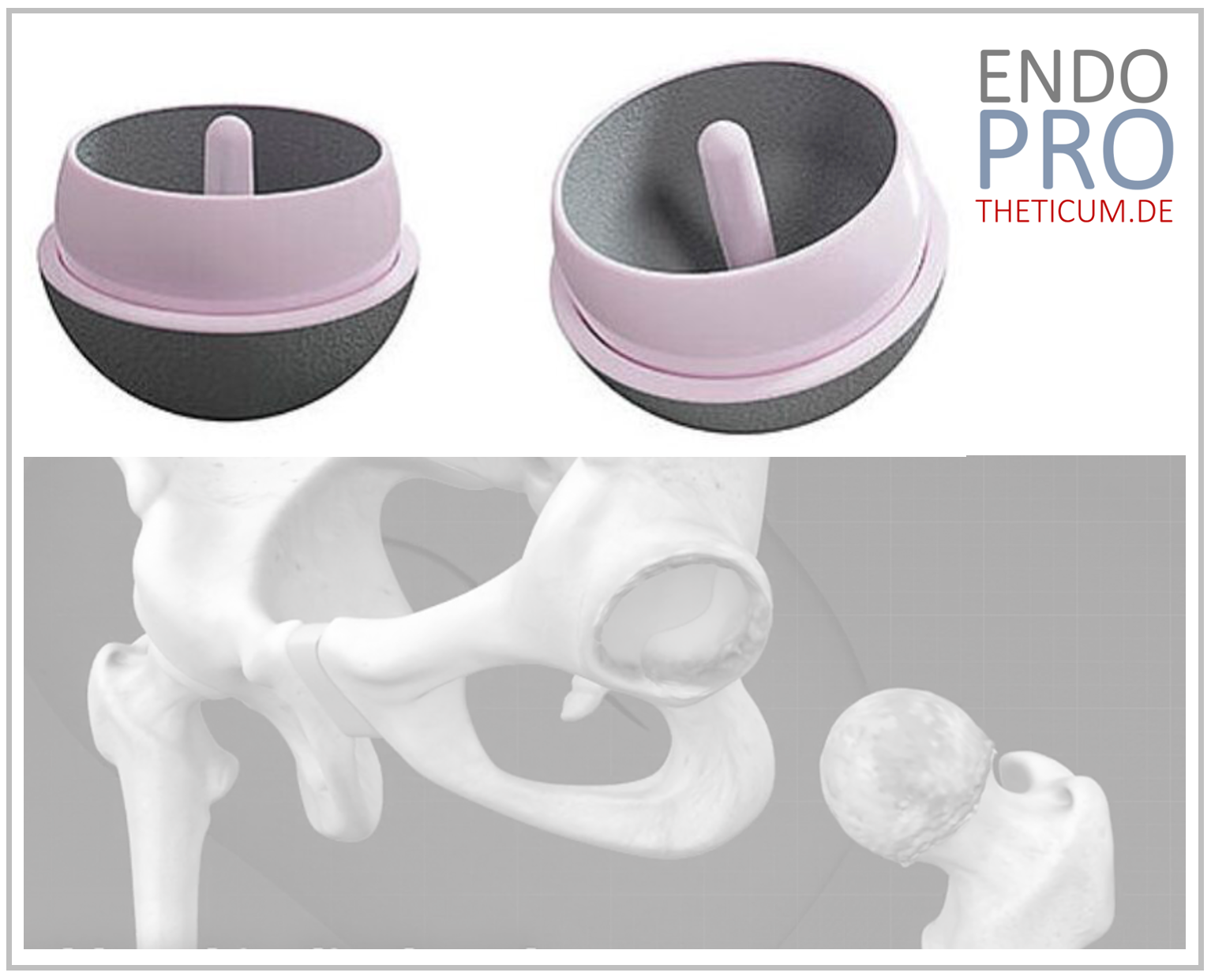

4.2 Aufbau und Funktionsweise der keramischen Kappenprothese

Die keramische Kappenprothese besteht aus mehreren Komponenten:

Keramikkappe für den Hüftkopf:

- Stülpt sich über den erhaltenen Knochen.

- Wird zementiert oder pressfit fixiert.

Gelenkpfanne:

- Klassische TEP-Pfanne aus Keramik oder Keramik/Polyethylen-Kombination.

- Nimmt die Kappe auf und ermöglicht die Bewegung.

Fixationsmechanismus:

- Sicherung durch Knochenpressung oder Zement.

- Ziel: sofortige Stabilität, keine Lockerung.

Im Prinzip ersetzt die Keramikkappe den Gelenkknorpel, während der natürliche Knochen erhalten bleibt. Die Beweglichkeit des Gelenks kann sich sehr nah an der ursprünglichen Anatomie bewegen, und die Belastung auf den Oberschenkelhals bleibt physiologisch.

4.3 Potenzielle Vorteile für Patient:innen

- Knochensparend:

Gerade für jüngere Patienten oder Menschen mit höherer Aktivität ist der Erhalt des Oberschenkelhalses ein wichtiger Vorteil. Sollte irgendwann eine Revision notwendig sein, stehen mehr Optionen zur Verfügung. - Keine Metallionen:

Anders als beim Metall-auf-Metall-System wird der Körper nicht mit Metallionen belastet – eine entscheidende Sicherheitssteigerung. - Abriebarmut:

Keramik erzeugt weniger Gleitflächenabrieb, was langfristig die Lockerungsrate reduzieren könnte. - Große Kopfgröße möglich:

Wie bei Metall-Kappenprothesen kann der Hüftkopf groß gewählt werden → geringere Luxationsrate.

4.4 Herausforderungen und Risiken

Trotz der theoretischen Vorteile gibt es erhebliche Einschränkungen:

Keramikbruch:

Keramik ist zwar hart und verschleißfest, aber auch spröde. Ein Bruch kann katastrophale Folgen haben:

- Plötzliche Instabilität des Gelenks

- Notwendigkeit einer komplexen Revisionsoperation

- Potenziell irreversibler Schaden am Hüftkopf

Technische Komplexität der Operation:

Um die Kappe präzise auf den Hüftkopf zu setzen, muss das Gelenk luxiert werden. Dies bedeutet:

- Größere operative Zugänge

- Mehr Weichteilschaden

- Längere Rehabilitationszeit im Vergleich zu minimal-invasiven Kurzschaftsystemen

Fehlende Langzeitergebnisse:

Während Metall-Kappenprothesen über 10–15 Jahre Daten besitzen, gibt es für

keramische Kappenprothesen bisher nur Pilotstudien oder kleine Kohorten.

- Langzeitstabilität ist noch unklar

- Revisionen in größerem Maßstab sind nicht ausreichend dokumentiert

Begrenzte Verfügbarkeit:

Keramische Kappenprothesen werden bislang nur in spezialisierten Zentren angeboten und nicht standardmäßig im Routinebetrieb.

4.5 Aktuelle klinische Studien und Forschung

In den letzten Jahren haben mehrere Forschungsteams weltweit Pilotprojekte gestartet:

- Ziel: Belastbarkeit, Abrieb, Luxationsrisiko und Bruchfestigkeit überprüfen.

- Erste Ergebnisse:

- Abriebarmut bestätigt

- Luxationsrate gering, wenn präzise implantiert

- Keramikbrüche sehr selten, aber mögliche Risikofaktoren identifiziert (z. B. Fehlpositionierung, suboptimale Knochendichte)

Fazit der Studienautoren: Keramik ist vielversprechend, aber noch nicht breit klinisch erprobt. Langfristige Daten (10–15 Jahre) fehlen.

4.6 Patientenperspektive: Chancen vs. Risiken

Für Patient:innen klingt die keramische Kappenprothese zunächst wie die ideale Lösung:

- Knochen bleibt erhalten

- Kein Metallabrieb

- Physiologische Beweglichkeit

Doch die Realität ist komplex:

- Operation nicht minimal-invasiv möglich

- Risiko für Keramikbruch bleibt

- Langzeitdaten fehlen → Unsicherheit über Haltbarkeit und Komplikationen

Patient:innen müssen abwägen: Lieber eine innovative, aber wenig erprobte Technik oder eine bewährte, sichere Alternative wie die Kurzschaftprothese, die minimal-invasiv eingesetzt werden kann und nachweislich langlebig ist.

4.7 Fazit Kapitel 4

Die keramische Kappenprothese stellt die logische Weiterentwicklung des Oberflächenersatzes dar: Knochenerhalt ohne Metallrisiko.

Aber:

- Minimal-invasive Implantation ist kaum möglich

- Keramikbruch bleibt ein theoretisches, aber reales Risiko

- Langzeitergebnisse fehlen

Patient:innen sollten sich dieser Risiken bewusst sein und die Entscheidung immer in Absprache mit erfahrenen Hüftspezialisten treffen.

5. Minimal-invasive Hüftchirurgie – die Revolution der letzten 10 Jahre

Die Hüftchirurgie hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Neben der Materialinnovation steht vor allem die minimal-invasive Operationstechnik im Fokus. Für Patient:innen bedeutet das: kürzere Krankenhausaufenthalte, weniger Schmerzen, schnellere Mobilisierung und geringere Narbenbildung.

5.1 Was bedeutet „minimal-invasiv“?

Der Begriff „minimal-invasiv“ beschreibt Operationsverfahren, die so wenig wie möglich Gewebe zerstören und trotzdem eine sichere Implantation erlauben.

Merkmale minimal-invasiver Hüftoperationen:

- Kleine Schnitte (ca. 6–10 cm vs. 15–25 cm bei klassischen Zugängen)

- Muskelschonende Technik: Sehnen, Muskeln und Bänder werden nicht durchschnitten, sondern zur Seite geschoben

- Erhalt der Gelenkkapsel, wenn möglich

- Ziel: schnelleres Aufstehen, weniger Schmerzen, kürzere Reha

Diese Techniken stehen heute im Zentrum der modernen Hüftchirurgie und haben die Patientenversorgung revolutioniert.

5.2 Die etablierten minimal-invasiven Zugänge

In den letzten 10 Jahren haben sich vor allem folgende Zugänge durchgesetzt:

- AMIS (Anterior Minimal-Invasive Surgery / Direct Anterior Approach):

- Zugang von vorne, zwischen Muskeln hindurch

- Kein Durchtrennen wichtiger Muskelgruppen

- Sehr geringe Luxationsrate

- Schnelle Mobilisierung möglich

- Anterolateraler Zugang (ALMIS):

- Muskelschonender Zugang seitlich vorne

- Stabile Gelenkführung, geringes Luxationsrisiko

- Bewährt bei Kurzschaft- und Standardprothesen

- Posterolateraler Zugang (PL):

- Zugang von hinten, leicht modifiziert, um Muskeln zu erhalten

- Klassischer Zugang, kann minimal-invasiv adaptiert werden

5.3 Vorteile für Patient:innen

Minimal-invasive Hüftoperationen bieten messbare Vorteile:

Geringerer Blutverlust:

- Schonendere Muskelpräparation → weniger intraoperative Blutungen

- Seltener Transfusion notwendig

Weniger postoperative Schmerzen:

- Muskeln und Sehnen bleiben weitgehend intakt

- Schmerzmittelbedarf reduziert

Schnelle Mobilisierung:

- Patienten stehen oft noch am Tag der Operation oder am ersten Tag nach der OP auf

- Verkürzte Krankenhausaufenthalte (2–5 Tage statt 7–10)

Kosmetisch vorteilhaft:

- Kleine Schnitte → kleinere Narben

- Ästhetisch ansprechender, vor allem bei jüngeren Patient:innen

Bessere funktionelle Ergebnisse:

- Muskelkraft schneller wiederhergestellt

- Alltag und Sport schneller möglich

Diese Vorteile sind klinisch belegt und machen minimal-invasive Zugänge heute zu einem Standard in modernen orthopädischen Zentren.

5.4 Evidenzlage und Studienlage

Zahlreiche Studien bestätigen die Vorteile minimal-invasiver Hüftprothesenimplantationen:

- Kürzere Krankenhausaufenthalte (Reduktion um 2–4 Tage)

- Geringerer Schmerzscore in den ersten Wochen nach OP

- Schnellere Rückkehr zu normalen Aktivitäten

- Gleichwertige Langzeitergebnisse bezüglich Implantatlockerung im Vergleich zu klassischen Zugängen

Fazit: Minimal-invasive Verfahren haben keinen Einfluss auf die Langzeitstabilität, verbessern aber die postoperative Lebensqualität erheblich.

5.5 Warum Oberflächenersatz nicht wirklich minimal-invasiv implantiert werden kann

Hier liegt der entscheidende Unterschied:

- Beim Oberflächenersatz muss der Hüftkopf luxiert werden, um die Kappe exakt aufzusetzen.

- Dies erfordert einen größeren Zugang und mehr Weichteilmobilisation.

- Muskeln und Kapsel werden stärker belastet → kein minimal-invasiver Ansatz möglich.

Patientenperspektive:

- Trotz moderner Materialwahl (Keramik) profitieren Patient:innen nicht von den minimal-invasiven Vorteilen: höhere Schmerzen, längere Reha, größere Narben.

- Minimal-invasiv ist ein Kernmerkmal moderner Hüftchirurgie, das beim Oberflächenersatz technisch schwierig ist.

5.6 Zusammenfassung Kapitel 5

- Minimal-invasive Zugänge sind heute Standard in der modernen Hüftchirurgie.

- Sie ermöglichen schnelleres Aufstehen, weniger Schmerzen und bessere funktionelle Ergebnisse.

- Die keramische Kappenprothese kann diese Zugänge nicht nutzen, da Luxation des Hüftkopfes notwendig ist.

- Das ist einer der größten Nachteile des Oberflächenersatzes gegenüber modernen Kurzschaftprothesen, die minimal-invasiv implantiert werden können.

6. Risiken der keramischen Kappenprothese

Die keramische Kappenprothese wirkt auf den ersten Blick wie die ideale Lösung: Knochenerhalt, biokompatibles Material, weniger Abrieb. Doch die Realität zeigt, dass auch diese moderne Variante mit erheblichen Risiken und Unsicherheiten verbunden ist. Patient:innen sollten diese Risiken genau kennen, um eine informierte Entscheidung treffen zu können.

6.1 Keramikbruch – ein seltenes, aber katastrophales Risiko

Keramik ist zwar extrem hart und verschleißfest, hat jedoch eine spröde Struktur. Das bedeutet:

- Bei hoher Belastung, Fehlpositionierung oder Defekten im Knochen kann die Kappe plötzlich brechen.

- Ein Bruch führt zu einer sofortigen Instabilität des Gelenks.

- Betroffene Patient:innen benötigen eine komplexe Revisionsoperation, oft aufwendiger als bei klassischen Kurzschaftprothesen.

Fakt: Auch wenn die Wahrscheinlichkeit eines Bruchs gering ist, sind die Konsequenzen schwerwiegend. Selbst kleinere Risse können zu Lockerungen oder Schmerzen führen.

6.2 Weichteilschaden durch notwendige Luxation

Um die keramische Kappe auf den Hüftkopf zu setzen, muss das Gelenk luxiert werden. Das bedeutet:

- Muskeln, Sehnen und Kapsel werden stärker gedehnt oder mobilisiert.

- Minimal-invasive Zugänge sind nicht möglich, da ausreichend Platz für die Kappe benötigt wird.

- Ergebnis: mehr postoperative Schmerzen, längere Reha, höheres Risiko für postoperative Muskelschwäche.

Patient:innen müssen verstehen: Die Operation selbst ist invasiver als eine moderne Kurzschaftimplantation, obwohl das Material eigentlich innovativ ist.

6.3 Fehlende Langzeitergebnisse

Während Metall-Kappenprothesen über 10–15 Jahre Erfahrungen und Registerdaten verfügen, existieren für keramische Kappenprothesen nur Pilotstudien oder kleine Kohorten:

- Langzeitstabilität über 15–20 Jahre ist unklar

- Revisionen im Langzeitverlauf kaum dokumentiert

- Daten zu sportlich aktiven Patient:innen fehlen

Das bedeutet: Der Einsatz bleibt experimentell, auch wenn erste Ergebnisse vielversprechend sind.

6.4 Patientenperspektive

Für junge, aktive Patient:innen klingt die Kappenprothese ideal:

- Knochen bleibt erhalten

- Kein Metallabrieb

- Physiologische Gelenkmechanik

Doch die Nachteile wie nicht minimal-invasiver Zugang, Keramikbruch und unsichere Langzeitergebnisse müssen klar kommuniziert werden. Patient:innen, die Wert auf schnelle Mobilisierung, kurze Reha und sichere, erprobte Lösungen legen, sollten alternative Optionen prüfen.

Die moderne Hüftchirurgie bietet dafür bewährte Lösungen: z. B. die Kurzschaftprothese, die knochenschonend ist und minimal-invasiv eingesetzt werden kann.

6.5 Übergang zu modernen Alternativen

Die Kurzschaftprothese kombiniert die Vorteile der Kappenprothese (Knochenerhalt, große Beweglichkeit) mit den Vorteilen der minimal-invasiven Technik:

- Implantation über kleine, muskelschonende Zugänge

- Bewährte Langzeitergebnisse

- Einfachere Revision bei Bedarf

7. Kurzschaftprothese als moderne Alternative

Die Kurzschaftprothese hat sich in den letzten Jahren als die bevorzugte Lösung für viele Patient:innen etabliert, die eine Hüftoperation benötigen, aber Wert auf Knochenerhalt und minimal-invasive Technik legen. Sie kombiniert die Vorteile des Oberflächenersatzes mit den Errungenschaften der modernen Hüftchirurgie – ohne die Risiken keramischer Kappenprothesen.

7.1 Aufbau und Funktionsweise

Die Kurzschaftprothese unterscheidet sich von klassischen Hüftprothesen durch den verkürzten Schaft, der in den proximalen Teil des Oberschenkels eingesetzt wird:

Kurzer Prothesenschaft

- Verankert sich im oberen Oberschenkelknochen

- Schonender für den Knochen, weniger Material im Markraum

Kugelkopf und Pfanne

- Standardisierte Hüftpfanne aus Keramik oder Polyethylen

- Kugelkopf kann groß gewählt werden → geringes Luxationsrisiko

Fixation

- Pressfit oder zementiert, je nach Knochenqualität

- Sofortige Stabilität gewährleistet

Vorteil gegenüber Kappenprothese:

- Kein riskanter Keramik-Kappenbruch

- Minimal-invasive Implantation möglich

- Langzeitergebnisse erprobt

7.2 Minimal-invasive Implantation

Die Kurzschaftprothese lässt sich über moderne Zugänge implantieren:

- AMIS (Direct Anterior Approach): Muskeln werden geschont, Patient:innen stehen oft am Tag der OP auf

- Anterolateraler Zugang: Stabiler Zugang, geringe Luxationsrate

- Posterolateraler Zugang: Modifiziert muskelschonend, bewährt

Durch diese Techniken profitieren Patient:innen von:

- Weniger Schmerzen

- Schnellerer Mobilisierung

- Kürzerer Krankenhausaufenthalt

- Kleineren Narben

Damit vereint die Kurzschaftprothese die Vorteile der Kappenprothese (Knochenerhalt) mit denen der minimal-invasiven Hüftchirurgie – ein potenzieller Vorteil gegenüber keramischen Kappenprothesen.

7.3 Evidenzlage und Langzeitergebnisse

Registerdaten und klinische Studien belegen:

- Haltbarkeit: Kurzschaftprothesen haben lange Haltbarkeit, Revisionen einfach möglich

- Stabilität: Geringe Lockerungsrate, keine erhöhten Luxationsraten

- Funktion: Muskelkraft und Beweglichkeit vergleichbar oder besser als bei klassischen Hüftprothesen

- Patientenzufriedenheit: Hoch, besonders bei aktiven Patient:innen

Fazit: Die Kurzschaftprothese ist nicht experimentell, sondern bewährt und sicher.

7.6 Kurzschaftprothese vs. Oberflächenersatz

Knapper Vergleich:

- Oberflächenersatz (Keramik): Knochenerhalt hoch, minimal-invasive Implantation unmöglich, Risiko Keramikbruch, experimentell

- Kurzschaftprothese: Knochenerhalt gut, minimal-invasive Implantation möglich, bewährte Technik, Revision einfacher

Schlussfolgerung: Die Kurzschaftprothese ist heute für die meisten Patient:innen die praktische, sichere und evidenzbasierte Alternative zum Oberflächenersatz.

Für Patient:innen im Raum Mainz und Rhein-Main bietet das ENDOPROTHETICUM unter Prof. Dr. Karl Philipp Kutzner moderne Hüftchirurgie mit Kurzschaftprothesen:

- Spezialisiert auf minimal-invasive Techniken

- Individuelle Beratung und OP-Planung

- Hohe fachliche Expertise, moderne OP-Technik, exzellente Nachsorge

7.8 Fazit Kapitel 7

- Die Kurzschaftprothese vereint Knochenschonung und minimal-invasive Implantation.

- Langzeitergebnisse sind erprobt, Revisionen einfacher als bei Kappenprothesen.

- Patient:innen profitieren von schneller Mobilisierung, geringem Weichteilschaden und hoher Sicherheit.

- Für viele junge und aktive Patient:innen ist sie die beste Wahl, wenn eine Hüftprothese notwendig wird.

8. Oberflächenersatz vs. Kurzschaftprothese – der direkte Vergleich

Die Entscheidung zwischen Oberflächenersatz (insbesondere keramische Kappenprothese) und Kurzschaftprothese ist für Patient:innen oft nicht leicht. Beide Verfahren zielen auf Knochenerhalt und eine funktionelle Hüftbewegung ab, unterscheiden sich jedoch erheblich in Sicherheit, Operationszugang und Langzeitergebnissen.

8.1 Knochenerhalt

Oberflächenersatz:

- Ziel: maximaler Erhalt des Hüftkopfes

- Vorteil bei zukünftigen Revisionsoperationen

- Risiko: Bei Komplikationen oder Keramikbruch bleibt weniger intakter Knochen erhalten

Kurzschaftprothese:

- Knochenerhalt moderat bis hoch, da nur proximaler Oberschenkelanteil bearbeitet wird

- Bei Revisionen bleiben mehr Optionen verfügbar

- Vorteil: Kombination aus Sicherheit und Knochenerhalt

Fazit: Oberflächenersatz theoretisch maximal, Kurzschaftprothese praktisch und sicher.

8.2 Minimal-invasive Zugänge

Oberflächenersatz:

- Notwendige Luxation des Hüftkopfes

- Größerer Weichteilschaden, potenziell längere Reha

- Minimal-invasive Implantation nicht möglich

Kurzschaftprothese:

- Implantation über muskelschonende Zugänge möglich (AMIS, ALMIS)

- Geringerer Weichteilschaden

- Schnelle Mobilisierung

Fazit: Minimal-invasive Vorteile nur bei Kurzschaftprothesen realisierbar.

8.3 Material und Sicherheit

Oberflächenersatz aus Keramik:

- Vorteil: kein Metallabrieb, biokompatibel

- Risiko: Keramikbruch mit katastrophalen Folgen

- Langzeitdaten fehlen

Kurzschaftprothese (Keramik oder Polyethylen):

- Erprobte Materialien, geringe Abriebrate

- Keine Sprödigkeit, geringes Risiko von Bruch oder Lockerung

- Langzeitdaten belegen Sicherheit

Fazit: Kurzschaftprothesen bieten geprüfte Sicherheit, Oberflächenersatz bleibt experimentell.

8.4 Funktionelle Ergebnisse

Oberflächenersatz:

- Beweglichkeit nahe an der natürlichen Hüfte

- Risiko von Schmerzen oder eingeschränkter Funktion bei Komplikationen

Kurzschaftprothese:

- Beweglichkeit sehr gut, vergleichbar mit Oberflächenersatz

- Muskeln und Sehnen bleiben intakt → schneller Alltag und Sport

Fazit: Funktionell gleichwertig oder besser bei Kurzschaftprothesen dank minimal-invasiver Technik.

Patientenfazit:

Die Kurzschaftprothese vereint

Sicherheit, Knochenerhalt und minimal-invasiven Zugang. Oberflächenersatz klingt theoretisch attraktiv, ist aber in der Praxis riskanter und kaum minimal-invasiv umsetzbar.

- Oberflächenersatz aus Keramik ist ein spannendes, aber experimentelles Verfahren.

- Minimal-invasive Vorteile sind nicht umsetzbar, Keramikbruch bleibt ein Restrisiko, Langzeitergebnisse fehlen.

- Kurzschaftprothesen bieten bewährte Sicherheit, minimal-invasive Implantation und Knochenschonung.

- Für Patient:innen, die schnelle Mobilität, kurze Reha und langfristige Sicherheit suchen, ist die Kurzschaftprothese die praktischere Wahl.

9. Zusammenfassung

Die Entscheidung für eine Hüftprothese ist ein wichtiger Schritt für Patient:innen jeden Alters. Moderne Verfahren bieten Knochenerhalt, schnelle Mobilisierung und sichere Langzeitergebnisse, doch nicht jedes Verfahren ist gleich gut für jede Person geeignet. Dieser Artikel hat die Unterschiede zwischen Oberflächenersatz aus Keramik und der Kurzschaftprothese ausführlich beleuchtet.

9.1 Kernpunkte auf einen Blick

Oberflächenersatz aus Keramik (Kappenprothese):

- Ziel: maximaler Knochenerhalt und physiologische Gelenkbewegung

- Vorteile: kein Metallabrieb, theoretisch große Beweglichkeit, Knochensparend

- Nachteile:

- Luxation des Hüftkopfes notwendig → kein wirklich minimal-invasiver Zugang

- Risiko eines Keramikbruchs mit schwerwiegenden Folgen

- Langzeitdaten fehlen, Revisionen aufwendig

- Fazit: Innovativ, aber experimentell und mit signifikanten Risiken

Kurzschaftprothese:

- Ziel: Knochenerhalt kombiniert mit minimal-invasiver Implantation

- Vorteile:

- Minimal-invasiv möglich über AMIS, anterolateralen oder posterolateralen Zugang

- Bewährte Materialien (Keramik, Polyethylen)

- Längere Haltbarkeit und sichere Langzeitergebnisse (15–20 Jahre)

- Einfachere Revisionen bei Bedarf

- Schnellere Rehabilitation und geringere postoperative Schmerzen

- Fazit: Bewährte, sichere und patientenfreundliche Lösung

9.2 Warum minimal-invasiv entscheidend ist

Die letzten 10 Jahre haben gezeigt, dass minimal-invasive Zugänge für den Erfolg einer Hüftoperation entscheidend sind:

- Weniger Weichteilschaden → weniger Schmerzen

- Schnellere Mobilisierung → kürzere Krankenhausaufenthalte

- Bessere funktionelle Ergebnisse → Alltag und Sport schneller möglich

Patient:innen, die Wert auf schnelle Genesung, geringe Schmerzen und funktionelle Sicherheit legen, profitieren besonders von minimal-invasiven Techniken – die beim Oberflächenersatz leider nicht umsetzbar sind.

9.3 Knochenerhalt vs. Sicherheit

Oberflächenersatz klingt attraktiv, da er maximalen Knochenerhalt verspricht. Doch die Praxis zeigt:

- Risiken wie Keramikbruch oder fehlende Langzeiterfahrung relativieren den Vorteil

- Minimal-invasive Implantation ist nicht möglich → längere Reha, mehr Schmerzen

Die Kurzschaftprothese hingegen bietet eine ausgewogene Lösung:

- Knochenerhalt ist gut bis hoch

- Implantation minimal-invasiv

- Langzeitergebnisse erprobt

- Revisionen einfacher und sicherer

Für die meisten Patient:innen ist die Kurzschaftprothese daher die praktischere und sicherere Wahl.

9.4 Entscheidungshilfe für Patient:innen

Wenn Sie eine Hüftoperation planen, sollten Sie folgende Punkte beachten:

Alter und Aktivitätslevel:

- Junge, aktive Patient:innen profitieren besonders von knochenschonenden und minimal-invasiven Methoden.

Materialwahl:

- Keramik bietet Vorteile, Metall birgt Abriebrisiken, Kappenprothesen aus Keramik sind noch experimentell.

Operationszugang:

- Minimal-invasive Techniken reduzieren Schmerzen, Narben und Reha-Zeit.

Langzeitergebnisse und Sicherheit:

- Bewährte Systeme (Kurzschaftprothese) sind langfristig getestet und revisionsfreundlich.

Individuelle Beratung:

- Jeder Fall ist einzigartig – ausführliche Beratung durch einen erfahrenen Hüftspezialisten ist entscheidend.

Wenn Sie über eine Hüftoperation nachdenken oder sich über Oberflächenersatz, keramische Kappenprothesen oder Kurzschaftprothesen informieren möchten, bietet das ENDOPROTHETICUM Rhein-Main unter Prof. Dr. Karl Philipp Kutzner exzellente Expertise:

- Moderne Hüftchirurgie mit minimal-invasiven Zugängen

- Individuelle Beratung zur Wahl der optimalen Prothese

- Langzeiterprobte Kurzschaftprothesen, die Knochenerhalt und schnelle Genesung kombinieren

- Professionelle Nachsorge und Rehabilitation

- Der Oberflächenersatz aus Keramik ist innovativ, aber experimentell und mit erheblichen Risiken verbunden.

- Minimal-invasive Zugänge sind für Oberflächenersatzprothesen nicht möglich.

- Die Kurzschaftprothese bietet die perfekte Balance aus Sicherheit, Knochenerhalt und minimal-invasiver Implantation.

- Patient:innen profitieren von schneller Mobilisierung, sicheren Langzeitergebnissen und revisionsfreundlicher Technik.

- Individuelle Beratung wie z.B. im ENDOPROTHETICUM Rhein-Main ist der Schlüssel zur optimalen Entscheidung.

TERMIN VEREINBAREN?

Gerne können Sie einen Termin sowohl telefonisch, als auch online vereinbaren.