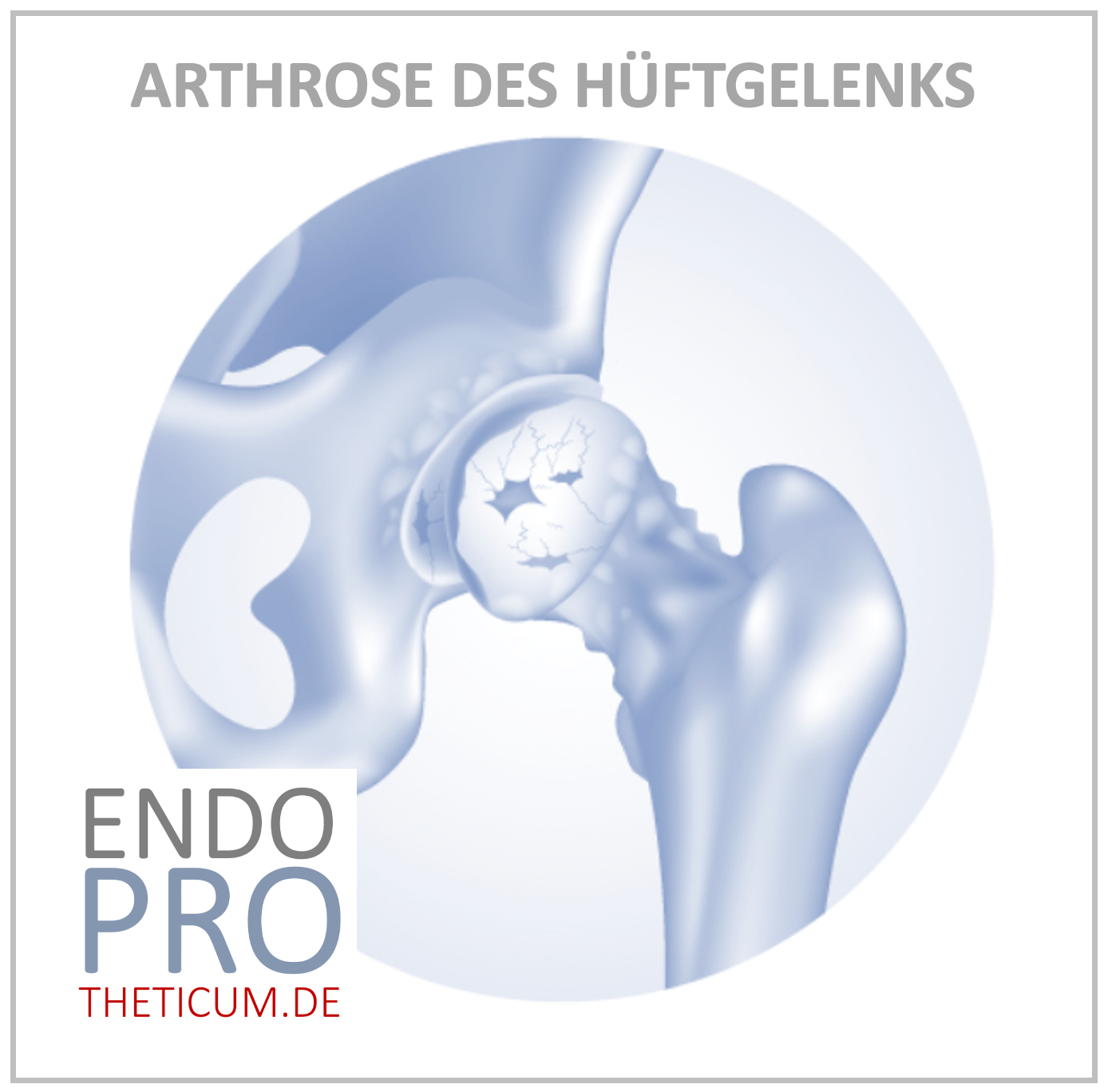

Die Arthrose des Hüftgelenks – was passiert im Gelenk?

Koxarthrose verstehen – der schleichende Verschleiß im Hüftgelenk

Einleitung

Arthrose zählt zu den häufigsten chronisch-degenerativen Gelenkerkrankungen unserer Zeit – und das Hüftgelenk ist besonders häufig betroffen. Wenn Patientinnen und Patienten über anhaltende Leistenschmerzen, zunehmende Bewegungseinschränkungen oder ein „steifes Gefühl“ im Hüftbereich klagen, steckt dahinter nicht selten die sogenannte Koxarthrose – die Arthrose des Hüftgelenkes.

Doch was passiert dabei eigentlich genau im Gelenk? Wie kommt es dazu, dass ein vormals gesundes, schmerzfreies Hüftgelenk im Laufe der Jahre immer stärker verschleißt – bis hin zum vollständigen Verlust der Gelenkfunktion? Der Krankheitsverlauf ist komplex und betrifft nicht nur den Knorpel, sondern auch die darunterliegenden Strukturen des Knochens, die Gelenkkapsel und sogar die Muskulatur. Begriffe wie Sklerose, Osteophyten, Zysten und Einbruch der Gelenkfläche beschreiben dabei die pathologischen Veränderungen, die im Verlauf dieser Erkrankung auftreten.

In diesem ausführlichen Beitrag erklären wir Schritt für Schritt, wie sich eine Arthrose des Hüftgelenkes entwickelt – von den ersten Knorpelschäden bis zur schweren Koxarthrose im Endstadium. Wir gehen den Fragen nach:

- Welche Funktion erfüllt der Knorpel überhaupt im Gelenk?

- Warum beginnt der Knochen bei zunehmendem Knorpelverschleiß zu reagieren?

- Was sind Sklerosierungen, wie entstehen Osteophyten, und was bedeuten Geröllzysten?

- Warum kommt es im letzten Stadium der Arthrose zum Einbruch der Gelenkfläche – und was bedeutet das für den Alltag der Betroffenen?

Anatomie des Hüftgelenks – ein perfektes Zusammenspiel

Bevor wir die krankhaften Veränderungen der Hüftarthrose verstehen können, ist es wichtig, die normale Anatomie des Hüftgelenkes zu kennen. Denn nur wer weiß, wie ein gesundes Gelenk funktioniert, kann nachvollziehen, was bei einer Arthrose schiefläuft.

Das Hüftgelenk – Aufbau und Funktion

Das Hüftgelenk ist ein sogenanntes Kugelgelenk. Es setzt sich aus zwei zentralen Knochenkomponenten zusammen:

- dem Hüftkopf (Caput femoris), der kugelförmige obere Anteil des Oberschenkelknochens (Femur)

- der Hüftpfanne (Acetabulum), einem halbkreisförmigen Anteil des Beckenknochens (Pelvis)

Der Hüftkopf sitzt dabei wie ein Ball in der Pfanne des Beckens. Beide Strukturen sind mit einem glatten, weißen Gelenkknorpel überzogen – einer wenige Millimeter dicken Schicht aus hyalinem Knorpelgewebe. Diese Knorpelschicht hat eine zentrale Schutzfunktion.

🧠 Die Rolle des Gelenkknorpels – Schutz, Gleitfähigkeit, Stoßdämpfung

Der Gelenkknorpel erfüllt gleich mehrere lebenswichtige Aufgaben im Hüftgelenk:

- Stoßdämpfung: Bei jedem Schritt wirken enorme Kräfte auf das Hüftgelenk – das 3- bis 5-fache des Körpergewichts. Der Knorpel verteilt diese Kräfte gleichmäßig und verhindert Druckspitzen auf den darunterliegenden Knochen.

- Minimale Reibung: Dank seiner glatten Oberfläche erlaubt der Knorpel ein nahezu reibungsloses Gleiten von Hüftkopf und Pfanne.

- Schutz der Knochenschicht: Der Knorpel wirkt wie ein natürlicher Puffer zwischen den Knochenflächen und verhindert direkten Knochenkontakt.

Der Gelenkknorpel selbst ist nicht durchblutet. Er erhält seine Nährstoffe ausschließlich über die Gelenkflüssigkeit (Synovia), die in der Gelenkkapsel produziert wird. Diese Flüssigkeit versorgt den Knorpel mit Sauerstoff und Nährstoffen – insbesondere bei Bewegung. Daher ist regelmäßige, gelenkschonende Aktivität entscheidend für den Knorpelerhalt.

Was macht den Knorpel so besonders – und so anfällig?

Der hyaline Knorpel besteht aus:

- Chondrozyten (Knorpelzellen)

- Wasser (70–80 % der Knorpelmasse)

- Kollagenfasern Typ II (für Zugfestigkeit)

- Proteoglykane (für Elastizität und Wasserspeicherung)

Diese komplexe Matrix verleiht dem Knorpel Elastizität und Druckfestigkeit – eine einmalige Kombination im menschlichen Körper. Gleichzeitig bedeutet das aber auch: Wird der Knorpel geschädigt, kann er sich kaum regenerieren, da ihm Blutversorgung und Stammzellnachschub fehlen. Erste Schäden bleiben oft unbemerkt – bis sich über Jahre hinweg eine Arthrose entwickelt.

⚠️ Frühe Schäden am Knorpel bleiben lange unbemerkt

Da der Knorpel nicht schmerzempfindlich ist, verlaufen die ersten Stadien der Arthrose meist symptomfrei. Erst wenn der Knorpel so stark abgebaut ist, dass der darunterliegende Knochen reagiert – mit Sklerose, Osteophyten und Zystenbildung – treten Schmerzen, Steifigkeit und Bewegungseinschränkungen auf.

Zusammenfassung – Anatomie & Knorpel im Überblick

Hüftkopf:

Trägt das Körpergewicht, bildet die bewegliche Kugel

Hüftpfanne:

Feste Halterung im Becken, führt und stabilisiert

Gelenkknorpel:

Stoßdämpfer, Gleitfläche, Schutz vor Knochenkontakt

Gelenkflüssigkeit:

Ernährung des Knorpels, Reibungsverminderung

→ Schon leichte Schäden am Knorpel können langfristig eine Koxarthrose auslösen.

Was passiert bei Arthrose im Hüftgelenk? – Die Koxarthrose verstehen

Die Arthrose des Hüftgelenkes, medizinisch als Koxarthrose bezeichnet, beschreibt einen schleichenden Verschleißprozess, der in mehreren Stadien abläuft. Es handelt sich dabei um eine degenerative Gelenkerkrankung, bei der der Knorpel – die natürliche Schutzschicht über dem Knochen – zunehmend zerstört wird. Doch Arthrose ist viel mehr als „nur“ Knorpelabbau: Auch der Knochen, die Gelenkkapsel, die Gelenkflüssigkeit und die umgebenden Strukturen verändern sich – und führen mit fortschreitendem Verlauf zu erheblichen Einschränkungen im Alltag.

🧩 Was ist der Unterschied zwischen Arthrose und Arthritis?

Bevor wir tiefer einsteigen, ist es wichtig, Arthrose von der oft damit verwechselten Arthritis abzugrenzen:

BegriffDefinitionArthroseDegenerativer, verschleißbedingter Abbau von Knorpel und GelenkstrukturenArthritisEntzündliche Gelenkerkrankung (z. B. Rheuma, Infektion, Gicht)

→ Während bei der Arthrose der Verschleißmechanismus im Vordergrund steht, dominiert bei der Arthritis eine Entzündungsreaktion. Allerdings kann sich im Spätverlauf einer Koxarthrose auch eine sekundäre Entzündung durch abgeriebenen Knorpel und Gelenkreizungen einstellen – man spricht dann von einer aktivierten Arthrose.

🔎 Primäre und sekundäre Koxarthrose – wo liegen die Ursachen?

Die Ursachen der Arthrose im Hüftgelenk sind vielschichtig. Grundsätzlich wird zwischen primärer und sekundärer Koxarthrose unterschieden:

🟡 Primäre Koxarthrose

- Ursache unbekannt (idiopathisch)

- Tritt meist ab dem 50. Lebensjahr auf

- Vermutlich altersbedingte Degeneration, genetische Faktoren, reduzierte Regenerationsfähigkeit

🔴 Sekundäre Koxarthrose

- Klare auslösende Faktoren vorhanden:

- Hüftdysplasie (angeborene Fehlform der Hüftpfanne)

- Morbus Perthes, Epiphysiolysis capitis femoris (Wachstumsstörungen)

- Verletzungen (z. B. Hüftkopfbruch, Luxation)

- Übergewicht, Beinlängendifferenzen, Fehlbelastungen

- Rheumatische Erkrankungen oder Hüftkopfnekrose

→ In beiden Fällen resultiert der Prozess in einem gemeinsamen Endpunkt: Zunehmende Zerstörung des Gelenkknorpels mit Reaktionen des darunterliegenden Knochens.

🧬 Welche Risikofaktoren begünstigen die Koxarthrose?

Die Entstehung einer Hüftarthrose wird durch verschiedene Risikofaktoren begünstigt:

- Alter: Mit zunehmendem Lebensalter nimmt die Regenerationsfähigkeit des Knorpels ab.

- Genetik: Familiäre Häufung deutet auf erbliche Faktoren hin.

- Übergewicht: Erhöht den mechanischen Druck auf das Hüftgelenk erheblich.

- Fehlstellungen: z. B. X- oder O-Bein-Stellung, Hüftdysplasie

- Berufliche Belastung: Langjähriges Heben schwerer Lasten oder Arbeiten in tiefer Hocke

- Sportarten mit hoher Stoßbelastung: z. B. Fußball, Marathonlauf

→ Die Kombination mehrerer Faktoren erhöht das Risiko deutlich.

🧠 Was passiert zuerst bei Arthrose im Hüftgelenk? – Der Beginn im Knorpel

Im Anfangsstadium der Arthrose zeigen sich mikroskopisch feine Veränderungen im Knorpelgewebe – noch ohne klinische Symptome. Die Knorpelschicht verliert zunächst an Wassergehalt, wodurch ihre Elastizität abnimmt. Die mechanischen Belastungen im Gelenk können dann nicht mehr ausreichend abgepuffert werden.

🔬 Die ersten Veränderungen:

- Verringerung der Proteoglykane

- Zellveränderungen der Chondrozyten

- Aufrauen der Knorpeloberfläche (Fibrillierung)

- Mikrorisse und Spaltungen innerhalb des Knorpelgewebes

- Lokal fortschreitende Ausdünnung

Diese Prozesse führen zu einer Störung des biomechanischen Gleichgewichts im Gelenk. Der Knorpel beginnt an bestimmten Stellen zu verschleißen, insbesondere bei einseitiger Belastung – etwa im Bereich des Pfannendachs (superolateral).

📉 Wie sich der Verschleiß weiterentwickelt – ein Teufelskreis

Mit fortschreitendem Knorpelabbau gerät das gesamte Gelenksystem aus dem Gleichgewicht. Es entsteht ein Kreislauf aus:

- Mechanischer Überlastung

- Knorpelabbau

- Gelenkentzündung (aktivierte Arthrose)

- Reaktion des Knochens (Sklerose, Osteophyten, Zysten)

Die Knorpelabriebpartikel reizen die Gelenkschleimhaut, was zu einer Synovitis führt – also einer Entzündung der Gelenkkapsel. Diese produziert vermehrt und veränderte Synovia, was den Knorpelabbau zusätzlich beschleunigt. Die Gleitfähigkeit nimmt ab, Schmerzen treten auf – zunächst nur bei Belastung, später auch in Ruhe.

🦴 Was passiert mit dem Knochen unter dem Knorpel? – Der Beginn der Umbauprozesse

Wird der Knorpel immer dünner, liegt der darunterliegende Knochen irgendwann unmittelbar der Belastung ausgesetzt – ohne Dämpfung. Der Körper reagiert darauf mit:

- Verhärtung und Verdichtung des Knochens = Sklerose

- Bildung von Knochenausziehungen = Osteophyten

- Entstehung von Hohlräumen im Knochen = Zysten

Diese Veränderungen sind die ersten sichtbaren Zeichen einer fortgeschrittenen Koxarthrose im Röntgenbild – selbst wenn die Patientin oder der Patient noch keine ausgeprägten Beschwerden verspürt.

Die Stadien der Koxarthrose – Vom ersten Knorpelschaden bis zum Einbruch der Gelenkfläche

Die Koxarthrose, also die Arthrose des Hüftgelenkes, verläuft in typischer Weise in mehreren klar abgrenzbaren Stadien. Diese zeichnen sich durch fortschreitende Veränderungen am Knorpel, aber auch am Knochen aus. Besonders entscheidend ist die Reaktion des Knochens auf den Verschleiß des Knorpels – denn hier kommt es zu Sklerose, Osteophytenbildung, Zystenbildung und schließlich zum Einbruch der Gelenkfläche.

Im Folgenden werden die vier typischen Stadien der Koxarthrose mit allen charakteristischen Merkmalen und strukturellen Veränderungen detailliert beschrieben.

🔹 Stadium I – Frühstadium: Der Beginn des Knorpelschadens

Im ersten Stadium zeigen sich mikroskopisch feine Veränderungen im Knorpelgewebe. Radiologisch ist die Koxarthrose in diesem Stadium meist noch nicht sichtbar oder nur als minimale Gelenkspaltverschmälerung zu erkennen.

Veränderungen im Gelenk:

- Der Knorpel verliert Wasser und wird spröder.

- Die Gleitfähigkeit nimmt ab.

- Erste Aufrauhungen der Knorpeloberfläche (Fibrillierung).

- Teilweise Synovialreizung mit beginnender Gelenkentzündung.

Symptome:

- Meist keine oder nur geringe Beschwerden.

- Morgendliche Anlaufschmerzen.

- Schmerzen nach Belastung (z. B. längeres Gehen, Stehen).

Wichtig: Der Knochen ist in diesem Stadium noch nicht betroffen. Es besteht jedoch bereits eine Biomechanikstörung, die den weiteren Verlauf beschleunigt.

🔹 Stadium II – Fortgeschrittenes Stadium: Beginn der Knochenreaktionen

In diesem Stadium beginnt der Körper, auf den zunehmenden Knorpelabrieb und die fehlende Dämpfung durch Knorpelgewebe zu reagieren. Dabei kommt es zu strukturellen Umbauprozessen im subchondralen Knochen.

✅ Sklerose: Die erste Antwort des Knochens

Die Sklerose ist eine Verhärtung und Verdichtung des subchondralen Knochens direkt unterhalb der geschädigten Knorpelfläche.

Warum entsteht Sklerose?

- Durch die fehlende Pufferung wirken mechanische Belastungen direkt auf den Knochen.

- Der Knochen reagiert darauf mit verstärkter Kalkeinlagerung und Umbau, um der erhöhten Last standzuhalten.

- Die dichte Knochenstruktur erscheint im Röntgenbild als helle Linie unter dem Knorpel (subchondrale Sklerose).

Folge: Der Knochen wird stabiler, aber weniger elastisch – was die Stoßdämpfung weiter verschlechtert. Zudem erhöht die Sklerose die Gefahr nachfolgender Zystenbildung.

✅ Osteophyten: Der Versuch der Gelenkflächenvergrößerung

Osteophyten sind knöcherne Anbauten am Gelenkrand, die entstehen, wenn der Körper versucht, die Last auf eine größere Fläche zu verteilen.

Schutzfunktion:

- Vergrößerung der Gelenkfläche.

- Lastverteilung bei instabiler Gelenkmechanik.

Problem:

- Die Osteophyten wachsen oft so weit, dass sie die Beweglichkeit einschränken.

- Sie können in Weichteile oder benachbarte Strukturen (z. B. Gelenkkapsel, Nerven) drücken und dort Schmerzen verursachen.

✅ Gelenkspaltverschmälerung:

- Der Gelenkspalt erscheint im Röntgenbild zunehmend schmaler.

- Zeichen für reduzierten oder fehlenden Knorpel.

Symptome:

- Zunehmende Schmerzen bei Belastung.

- Erste Bewegungseinschränkungen.

- Anlaufschmerzen, Steifheit.

🔹 Stadium III – Spätstadium: Zystenbildung und strukturelle Instabilität

Im dritten Stadium hat sich die Koxarthrose bereits weit fortentwickelt. Die Knorpeloberfläche ist stark abgebaut, der Knochen reagiert weiter. Es entstehen sogenannte Geröllzysten – flüssigkeitsgefüllte Hohlräume im Knochen.

✅ Wie entstehen Zysten?

- Die Sklerose führt zu einer Abschirmung der Belastung.

- Druckspitzen werden auf eng begrenzte Areale konzentriert.

- Mikrorisse und kleinste Einblutungen führen zur Bildung von Zysten.

Geröllzysten:

- Meist im Bereich des Hüftkopfs und/oder der Hüftpfanne.

- Gut im Röntgenbild oder MRT erkennbar.

- Können miteinander verschmelzen und große Hohlräume bilden.

Folge:

- Der Knochen verliert an Tragfähigkeit.

- Gefahr von Mikrofrakturen.

- Massive Belastungsschmerzen.

Symptome:

- Starke Schmerzen auch in Ruhe.

- Ausgeprägte Bewegungseinschränkungen.

- Muskelverspannungen, Gangstörungen.

🔹 Stadium IV – Endstadium: Einbruch der Gelenkfläche

Im Endstadium ist der Knorpel vollständig abgebaut. Die durch Zysten durchsetzte Knochenstruktur verliert ihre Stabilität – und es kommt zum Einbruch der Gelenkfläche.

✅ Was passiert beim Einbruch?

- Die Knochenplatte, die das Gelenk trägt, stürzt ein.

- Das Hüftgelenk wird instabil.

- Der Kontakt zwischen Oberschenkelkopf und Pfanne wird deformiert.

Folgen:

- Plötzliche Verschlimmerung der Schmerzen.

- Massiver Mobilitätsverlust.

- Entzündungsreaktionen, Schonhaltung, muskuläre Dysbalance.

Therapeutische Konsequenz:

- In diesem Stadium helfen konservative Therapien nicht mehr.

- Ein künstliches Hüftgelenk (Endoprothese) wird notwendig.

Wie der Knorpel abbaut – die Kaskade beginnt

Die Bedeutung des Knorpels im Hüftgelenk

Der Knorpel im Hüftgelenk ist eine glatte, elastische Schicht, die den Hüftkopf und die Hüftpfanne bedeckt. Er fungiert als natürlicher Stoßdämpfer und Gleitschicht, der die Reibung zwischen den Knochen minimiert und eine gleichmäßige Lastverteilung ermöglicht. Der Knorpel besteht hauptsächlich aus Wasser, Kollagenfasern und Proteoglykanen – Molekülen, die Wasser binden und für Elastizität sorgen.

Erste Schäden am Knorpel – Mikroschäden und mechanischer Stress

Durch Überbelastung, Fehlstellungen oder Alterungsprozesse entstehen im Knorpel zunächst winzige Mikrorisse. Diese führen zu einer gestörten Struktur und Funktion. Der Knorpel verliert nach und nach seine Fähigkeit, Wasser zu speichern, was seine Elastizität stark reduziert.

Abnahme der Proteoglykane und Wasserspeicherung

Mit der Degeneration nimmt der Gehalt an Proteoglykanen im Knorpel ab. Das bedeutet, der Knorpel kann weniger Wasser binden, wird trockener, spröder und weniger elastisch. Dadurch nimmt die Stoßdämpferfunktion des Knorpels weiter ab, und die Belastungen werden ungleichmäßig auf den darunterliegenden Knochen übertragen.

Fibrillierung, Risse und Ablösung des Knorpels

Im Verlauf der Arthrose zeigt sich eine zunehmende Fibrillierung – das Aufrauen der Knorpeloberfläche. Mit der Zeit entstehen tiefere Risse und Abschürfungen. Große Teile des Knorpels lösen sich schließlich vom Knochen ab und es entsteht eine direkte Knochen-auf-Knochen-Kontaktfläche, die Schmerzen und Entzündungen verursacht.

Verlust der stoßdämpfenden Funktion

Der Verlust der Knorpelschicht führt zu einer erhöhten Belastung des Knochens, der nun ohne die schützende Barriere direkt mit dem Gegenknochen in Kontakt steht. Diese veränderte Druckverteilung ist der Startpunkt für die nächsten Reaktionen des Knochens, wie die Sklerose.

Wie der Knochen reagiert – die Sklerose entsteht

Was bedeutet Sklerose im Zusammenhang mit Koxarthrose?

Die Sklerose beschreibt in der Orthopädie eine Verdichtung und Verhärtung des subchondralen Knochens, also des Knochens, der sich direkt unter dem Gelenkknorpel befindet. Im Kontext der Hüftarthrose – der Koxarthrose – ist die Sklerose eine typische Reaktion des Knochens auf die zunehmende Belastung, der er durch den Knorpelverschleiß ausgesetzt ist. Der Begriff "Sklerose" leitet sich vom griechischen "skleros" ab, was "hart" bedeutet – und genau das passiert: Der Knochen verhärtet sich als Schutzmaßnahme.

Warum reagiert der Knochen mit Sklerose?

In einem gesunden Hüftgelenk dämpft der hyaline Gelenkknorpel alle Stoß- und Druckbelastungen beim Gehen, Laufen oder Springen ab. Diese Pufferfunktion schützt den darunterliegenden Knochen.

Mit dem Beginn der Knorpeldegeneration – durch Alterung, Überlastung oder andere Faktoren – verliert der Knorpel seine Elastizität und Dicke. Er kann die Belastung nicht mehr ausreichend verteilen. Dadurch wird der darunterliegende Knochen verstärkt mechanischem Stress ausgesetzt.

Der Körper reagiert auf diese Überlastung mit einer Verstärkung des Knochens: Er baut mehr Knochenmaterial auf, um die Last besser tragen zu können. Es entsteht eine kompaktere, dichtere Knochenstruktur – die Sklerose.

Folgen der sklerotischen Veränderungen im Hüftgelenk

Zunächst erscheint diese Reaktion sinnvoll: Der Knochen wird stärker, um dem zunehmenden Druck standzuhalten. Doch langfristig bringt diese Anpassung erhebliche Nachteile:

- Reduzierte Stoßdämpfung: Der sklerotische Knochen ist weniger elastisch. Das führt zu einer schlechteren Abfederung und erhöht die Belastung auf den restlichen Knorpel sowie angrenzende Gelenkareale.

- Schmerzen: Die erhöhte Dichte des Knochens geht mit einer gesteigerten Druckempfindlichkeit einher. Patienten berichten oft von tief sitzenden Schmerzen in der Leiste oder im Gesäß, vor allem unter Belastung.

- Förderung weiterer Schäden: Die veränderte Biomechanik im Gelenk beschleunigt den Abbauprozess weiter. Sklerose ist damit nicht nur Folge, sondern auch Mitverursacher des Fortschreitens der Arthrose.

Wo tritt die Sklerose typischerweise auf?

Im Rahmen der Koxarthrose zeigen sich sklerotische Veränderungen häufig in zwei Bereichen:

- Im Hüftkopf (Femurkopf): Besonders die tragenden Zonen, die bei jeder Bewegung unter Druck geraten, sind betroffen.

- Im Pfannendach der Hüftpfanne (Acetabulum): Auch hier ist die Belastung durch das Körpergewicht am größten, besonders bei Fehlstellungen oder asymmetrischer Belastung.

Diese sklerotischen Zonen sind auf Röntgenaufnahmen gut sichtbar: Der Knochen erscheint dort besonders hell (radiodens), weil er dichter ist als der umgebende, gesunde Knochen.

Bedeutung der Sklerose im Gesamtverlauf der Hüftarthrose

Die Sklerose stellt einen entscheidenden Wendepunkt im Verlauf der Arthrose dar. Sie markiert den Übergang vom Knorpelverschleiß hin zur aktiven Umbauphase im Knochen. Sobald Sklerose auftritt, ist die Arthrose meist in einem fortgeschritteneren Stadium angelangt – und es besteht eine erhöhte Gefahr für die Entwicklung weiterer degenerativer Veränderungen wie Osteophytenbildung, Zystenbildung und letztlich den Einbruch der Gelenkfläche.

Osteophytenbildung – wenn der Knochen "Schutzwälle" baut

Was sind Osteophyten?

Osteophyten sind knöcherne Ausziehungen oder Anbauten, die sich im Rahmen einer Arthrose – insbesondere bei der Koxarthrose – an den Rändern eines Gelenks bilden. Sie entstehen als reaktive Umbauvorgänge des Knochens auf chronische Belastung, Instabilität oder Knorpelverlust. Umgangssprachlich werden sie auch als "Knochenwucherungen" oder "Knochensporne" bezeichnet.

Wie entstehen Osteophyten?

Der Verschleiß des Gelenkknorpels führt dazu, dass die Belastung nicht mehr gleichmäßig über die Gelenkflächen verteilt wird. Dadurch kommt es zu mechanischer Überlastung am Gelenkrand. Der Körper reagiert darauf mit einer adaptiven Maßnahme: Er versucht, die belasteten Flächen zu vergrößern und die mechanische Last besser zu verteilen.

Dies geschieht durch Anbau von neuem Knochenmaterial – es bilden sich Osteophyten. Dieser Prozess ist Teil der sogenannten reaktiven Arthroseveränderungen und oft ein Hinweis auf ein bereits fortgeschrittenes Krankheitsstadium.

Der Sinn hinter den Osteophyten: Schutzmechanismus mit Nebenwirkungen

Kurzfristig verfolgt der Körper mit der Osteophytenbildung ein Ziel:

- Oberflächenvergrößerung zur Druckverteilung

- Stabilisierung des Gelenks bei zunehmender Instabilität

Doch langfristig führen Osteophyten zu funktionellen Problemen:

- Einschränkung der Beweglichkeit: Die knöchernen Anbauten ragen in den Gelenkraum hinein und blockieren normale Bewegungsabläufe, z. B. beim Beugen oder Abspreizen des Beins.

- Schmerzen: Besonders wenn Osteophyten auf umliegende Weichteile wie Kapseln, Sehnen oder Nerven drücken, können erhebliche Schmerzen entstehen.

- Entzündungen: Durch mechanische Reibung können lokale Reizzustände entstehen – eine sogenannte "aktivierte Arthrose" mit Schwellung, Überwärmung und erhöhter Schmerzempfindlichkeit.

Wo treten Osteophyten im Hüftgelenk typischerweise auf?

Bei der Koxarthrose entwickeln sich Osteophyten vor allem an folgenden Lokalisationen:

- Am Hüftkopf (Caput femoris): Besonders an den Rändern des Knorpels, die überlastet sind

- Am Pfannenrand (Labrum acetabulare): Hier entstehen häufig sogenannte marginale Osteophyten

- Im Übergang zum Oberschenkelhals: Diese Osteophyten können zu einem Engpass im Gelenk führen, was als Impingement bezeichnet wird

Die Lokalisation und Ausprägung der Osteophyten geben dem erfahrenen Orthopäden wichtige Hinweise auf das Stadium und die Dynamik der Arthrose.

Wie erkennt man Osteophyten?

Die bildgebende Diagnostik, insbesondere das konventionelle Röntgen, ist sehr gut geeignet, um Osteophyten nachzuweisen. Sie erscheinen als:

- spitze oder wulstige Ausziehungen am Gelenkrand

- gut abgrenzbare, röntgendichte Strukturen außerhalb des regulären Gelenkspalts

In fortgeschrittenen Fällen können Osteophyten so groß werden, dass sie den Gelenkspalt teilweise oder vollständig überbrücken – ein Zeichen für eine ausgeprägte Koxarthrose.

Klinische Bedeutung der Osteophyten

Während kleine Osteophyten oft keine Symptome verursachen, können größere Ausziehungen erhebliche Einschränkungen mit sich bringen. Sie:

- reduzieren den Bewegungsumfang

- verstärken mechanische Reibung

- begünstigen entzündliche Reizzustände

- können operative Eingriffe erschweren, z. B. bei der Implantation einer Hüftprothese

Daher sind Osteophyten nicht nur diagnostisches Merkmal, sondern auch therapeutisch relevant.

Zystenbildung – Geröllzysten als Zeichen fortgeschrittener Arthrose

Was sind subchondrale Zysten?

Subchondrale Zysten – häufig auch als Geröllzysten bezeichnet – sind flüssigkeitsgefüllte Hohlräume im Knochen unterhalb des Gelenkknorpels. Sie treten typischerweise bei fortgeschrittener Arthrose, insbesondere bei der Koxarthrose, auf und sind ein Zeichen für die fortgesetzte mechanische Überlastung und strukturelle Desintegration des Gelenks.

Diese Zysten befinden sich meist im subchondralen Knochen, also im Bereich des Knochens direkt unter dem Gelenkknorpel. Häufig betroffene Lokalisationen sind der Hüftkopf und die Hüftpfanne (Acetabulum).

Wie entstehen Geröllzysten?

Die Pathogenese der subchondralen Zysten ist komplex und multifaktoriell. Die zentralen Mechanismen sind:

- Druck- und Stoßbelastung durch Knorpelverlust: Durch den Verlust der stoßdämpfenden Knorpelschicht wird der darunterliegende Knochen verstärkt belastet. Es entsteht Sklerose. Unterhalb dieser Schicht kommt es langfristig zur Minderbelastung, da die Sklerose die Belastung abschirmt. Besonders in Bereichen mit bereits eingetretener Sklerose kommt es zu Mikrorissen im Knochengewebe.

- Einpressen von Gelenkflüssigkeit: Durch diese Risse kann Gelenkflüssigkeit (Synovia) in den Knochen eindringen. Dort sammelt sie sich an und bildet eine flüssigkeitsgefüllte Höhle – die Geröllzyste.

- Degeneration und Abbauprozesse: Entzündungsprozesse und enzymatische Veränderungen tragen zum weiteren Gewebeabbau bei. Die Zysten können sich vergrößern und teilweise miteinander verschmelzen.

- Druckentlastung durch Zystenbildung: Der Körper versucht, die mechanische Belastung durch Hohlraumbildung zu kompensieren – was allerdings langfristig die Stabilität der Knochenstruktur untergräbt.

Zusammenspiel von Sklerose und Zystenbildung

Besonders bemerkenswert ist, dass Sklerose und Zystenbildung oft nebeneinander im selben Knochenareal auftreten. Dies erscheint zunächst widersprüchlich:

- Sklerose steht für Verdichtung und Verstärkung der Knochenstruktur

- Zystenbildung hingegen bedeutet Substanzverlust und Entstehung von Hohlräumen

Tatsächlich handelt es sich um komplementäre Prozesse:

- Die Sklerose versucht, die Belastung abzupuffern

- Die Zystenbildung tritt auf, wenn diese Kompensation nicht mehr ausreicht und der Knochen strukturell versagt

Das Resultat ist eine instabile, poröse Knochenstruktur, die ihre Tragfähigkeit zunehmend verliert.

Symptome durch Geröllzysten

Geröllzysten verursachen in der Regel keine isolierten Symptome, verstärken jedoch die Gesamtproblematik der Koxarthrose:

- Zunehmende Schmerzen, besonders bei Belastung

- Instabilität des Gelenks

- Minderung der Knochentragfähigkeit

- Gefahr des Gelenkflächeneinbruchs (Kapitel 9)

Wie erkennt man Geröllzysten?

Die bildgebende Diagnostik ist entscheidend:

- Röntgen: zeigt die Zysten als scharf begrenzte, radioluzente (durchsichtige) Areale im Knochen

- MRT: noch sensitiver – hier erkennt man auch kleinere Zysten und die mit ihnen verbundenen Weichteilveränderungen

- CT: hilfreich zur Beurteilung der Knochenstruktur und Zystenausdehnung

Bedeutung der Zysten für die Prognose der Hüftarthrose

Subchondrale Zysten gelten als Prognoseverschlechternde Zeichen bei Arthrose. Ihre Anwesenheit spricht meist für:

- ein fortgeschrittenes Krankheitsstadium

- hohe mechanische Belastung im Gelenk

- drohenden Einbruch der Gelenkfläche

Therapeutisch ist in diesem Stadium oft nur noch eine operative Sanierung – meist durch den Ersatz des Hüftgelenks – sinnvoll.

Der Einbruch der Gelenkfläche – der fatale Endpunkt

Was passiert beim Einbruch der Gelenkfläche?

Der Einbruch der Gelenkfläche ist das schwerwiegendste und letzte Stadium der Koxarthrose. Er bezeichnet das Zusammenbrechen der Knochenoberfläche im Bereich der zuvor entstandenen Zysten und sklerosierten Areale. Durch den Verlust der tragfähigen Knochenstruktur und die massive Schädigung des Gelenkknorpels kommt es zu einer direkten Knochen-auf-Knochen-Reibung, was extrem schmerzhaft ist und die Funktion des Hüftgelenks massiv einschränkt.

Mechanismus des Gelenkflächeneinbruchs

- Durch die zuvor entstandenen subchondralen Zysten wird der Knochen zunehmend porös und instabil.

- Die begleitende Sklerose schafft zwar eine Verdichtung in einigen Arealen, kann jedoch die strukturelle Schwäche durch die Zysten nicht ausgleichen.

- Bei Belastung brechen Teile der Gelenkfläche ein, was zu einem plötzlichen Nachlassen der Stabilität führt.

- Diese Instabilität zieht eine schlagartige Verschlechterung der Gelenkfunktion und starke Schmerzen nach sich.

Folgen des Gelenkflächeneinbruchs

- Massiver Mobilitätsverlust: Patienten können das Hüftgelenk kaum noch bewegen, das Gehen ist stark eingeschränkt oder unmöglich.

- Starke Schmerzen: Die Knochenreiben verursacht dauerhafte und intensive Schmerzen, oft auch in Ruhe.

- Gangstörungen: Schon einfache Bewegungen werden zur Qual, häufig ist ein Rollator oder Rollstuhl notwendig.

- Sekundäre Veränderungen: Muskelatrophien, Schonhaltungen und Fehlbelastungen anderer Gelenke sind die Folge.

Klinische Bedeutung und Therapie

Der Einbruch der Gelenkfläche bedeutet meist das Ende aller konservativen Behandlungsmöglichkeiten. Eine Hüftgelenksprothese (Hüft-TEP) wird in der Regel unumgänglich, um die Schmerzen zu lindern, die Beweglichkeit wiederherzustellen und die Lebensqualität deutlich zu verbessern.

Zusammenfassung

- Der Einbruch der Gelenkfläche ist das finale Stadium der Koxarthrose.

- Er entsteht durch Instabilität infolge von Zystenbildung und Sklerose.

- Führt zu extremer Schmerzhaftigkeit und Mobilitätsverlust.

- Eine Hüftprothese ist die meist die einzige dauerhafte Lösung.

Wie sich der Alltag verändert – Symptome im Verlauf der Koxarthrose

Schmerzen – das zentrale Leitsymptom

Der Verlauf der Hüftarthrose ist geprägt von einer zunehmenden Schmerzintensität, die sich typischerweise in verschiedenen Formen zeigt:

- Anlaufschmerz: Zu Beginn belasteter Bewegungen spüren Betroffene oft stechende oder ziehende Schmerzen, die sich nach kurzer Bewegung wieder bessern.

- Belastungsschmerz: Mit Fortschreiten der Arthrose verstärken sich Schmerzen bei Gehstrecken, Treppensteigen oder längerem Stehen.

- Ruheschmerz: Im Endstadium treten Schmerzen auch in Ruhe oder nachts auf, die Betroffenen leiden häufig unter Schlafstörungen.

Bewegungseinschränkungen und funktionelle Folgen

Die Beweglichkeit des Hüftgelenks nimmt durch Knorpelverlust, Osteophyten und Zystenbildung immer weiter ab:

- Schwierigkeiten beim Anziehen von Schuhen und Socken oder beim Bücken.

- Probleme beim Aufstehen aus dem Sitzen.

- Eingeschränkte Fähigkeit, längere Strecken zu laufen oder zu stehen.

- Steifigkeit am Morgen und nach Ruhephasen.

Schonhaltungen und muskuläre Folgen

Um Schmerzen zu vermeiden, nehmen Patienten häufig Schonhaltungen ein, die das betroffene Bein entlasten. Dies führt jedoch zu:

- Ungleichmäßiger Belastung anderer Gelenke (z.B. Knie, Wirbelsäule).

- Muskelschwund (Muskelatrophie) im Bereich der Hüfte und des Oberschenkels.

- Erhöhtem Sturzrisiko durch reduzierte Stabilität.

Psychische Auswirkungen

Chronische Schmerzen und eingeschränkte Mobilität können zu:

- Frustration und sozialer Isolation führen.

- Depressionen und Ängsten, besonders wenn der Alltag stark beeinträchtigt ist.

- Dem Verlust an Selbstständigkeit und Lebensqualität.

Diagnostik der Hüftarthrose (Koxarthrose)

Anamnese und klinische Untersuchung

Der erste Schritt zur Diagnose einer Koxarthrose ist die ausführliche Anamnese, bei der der Arzt wichtige Informationen sammelt:

- Beschwerden: Beginn, Verlauf, Schmerzcharakter (z.B. Anlaufschmerz, Belastungsschmerz)

- Bewegungseinschränkungen: Welche Bewegungen sind schmerzhaft oder eingeschränkt?

- Vorbelastungen: Verletzungen, Operationen, familiäre Arthroseerkrankungen

Bei der körperlichen Untersuchung werden typische Zeichen geprüft:

- Bewegungsausmaß: Einschränkungen bei Flexion, Abduktion und Rotation des Hüftgelenks

- Schmerzauslösung: Bei bestimmten Bewegungen oder Druck auf das Gelenk

- Gangbild: Schonhinken oder Verkürzung der Schrittlänge

- Muskelstatus: Atrophien oder Schwächen der Hüftmuskulatur

Bildgebende Verfahren

Für die genaue Beurteilung der Gelenkveränderungen sind bildgebende Untersuchungen entscheidend.

Röntgen

- Standardverfahren zur Diagnosesicherung

- Typische Befunde bei Koxarthrose:

- Verschmälerung des Gelenkspalts durch Knorpelverlust

- Sklerose im subchondralen Knochen von Hüftkopf und Hüftpfanne

- Osteophytenbildung am Gelenkrand

- Subchondrale Zysten als radioluzente Areale

- Hilft auch bei der Stadieneinteilung der Arthrose

Magnetresonanztomographie (MRT)

- Sensitiver als Röntgen, besonders in frühen Stadien

- Darstellung von Knorpeldefekten, Weichteilveränderungen und Gelenkerguss

- Visualisierung von Zysten und Knochenmarködemen

Computertomographie (CT)

- Ergänzend zur Beurteilung der Knochenstruktur

- Hilfreich bei komplexen Deformitäten oder vor Operationen

Laboruntersuchungen

- Bei Arthrose sind keine spezifischen Laborwerte erhöht.

- Zur Abgrenzung von entzündlichen Gelenkerkrankungen können Entzündungsparameter (z.B. CRP, BSG) bestimmt werden.

Diagnosesicherung und Stadieneinteilung

Durch die Kombination aus Anamnese, klinischer Untersuchung und Bildgebung kann die Diagnose Koxarthrose mit hoher Sicherheit gestellt werden. Die Stadieneinteilung (z.B. nach Kellgren und Lawrence) erfolgt anhand der Röntgenbefunde und ist wichtig für die Therapieplanung.

Therapieoptionen bei Hüftarthrose

Konservative Therapie

Im frühen und mittleren Stadium der Koxarthrose steht die konservative Behandlung im Vordergrund, um Schmerzen zu lindern, die Beweglichkeit zu erhalten und den Fortschritt der Erkrankung zu verlangsamen.

Schmerzmittel

- NSAR (nichtsteroidale Antirheumatika) wie Ibuprofen oder Diclofenac zur Schmerzlinderung und Entzündungshemmung.

- Paracetamol als Alternative bei Kontraindikationen.

- Topische Schmerzmittel (z.B. Schmerzpflaster oder Gele) zur lokalen Anwendung.

Physiotherapie

- Stärkung der Muskulatur rund um das Hüftgelenk zur Stabilisierung.

- Verbesserung der Beweglichkeit und Gelenkfunktion.

- Schulung von gelenkschonenden Bewegungsmustern.

Gewichtsreduktion

- Reduziert die Belastung auf das Hüftgelenk und verlangsamt den Knorpelabbau.

Injektionstherapien

- Hyaluronsäure-Injektionen: Verbesserung der Gleitfähigkeit im Gelenk.

- Kortison-Injektionen: Kurzfristige Entzündungshemmung und Schmerzreduktion.

Wann helfen konservative Maßnahmen nicht mehr?

- Bei fortgeschrittener Koxarthrose mit deutlichem Gelenkflächeneinbruch, starken Schmerzen in Ruhe und massiv eingeschränkter Beweglichkeit.

- Wenn die Lebensqualität stark leidet und Alltagsaktivitäten kaum noch möglich sind.

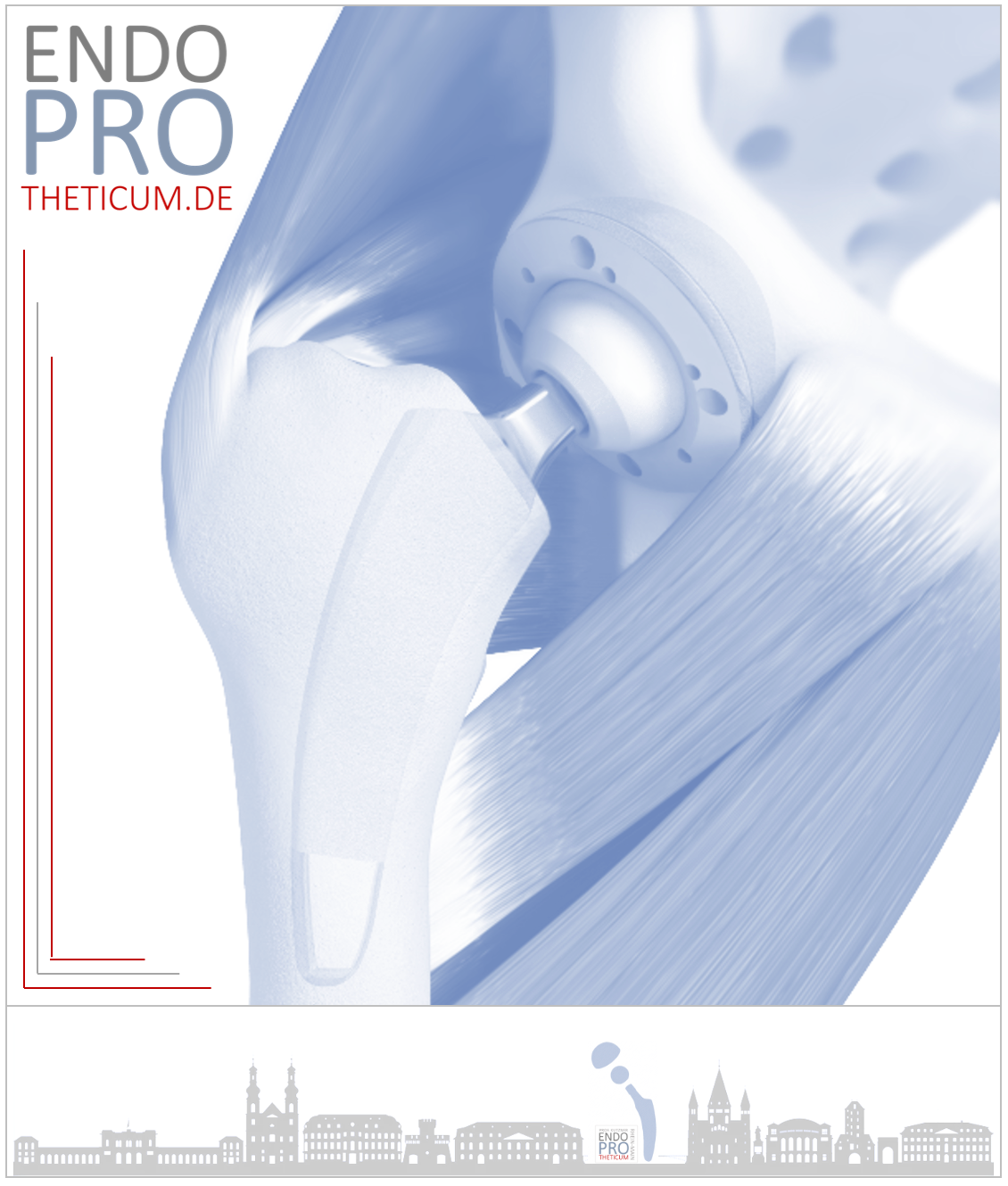

Operative Therapie: Hüftendoprothese (Hüft-TEP)

Die Hüftprothese ist die bewährte Therapie im Endstadium der Koxarthrose und wird eingesetzt, wenn konservative Maßnahmen nicht mehr ausreichend sind.

Ziel der Hüft-TEP

- Schmerzfreiheit oder deutliche Schmerzlinderung.

- Wiederherstellung der Beweglichkeit und Funktion.

- Verbesserung der Lebensqualität und Mobilität.

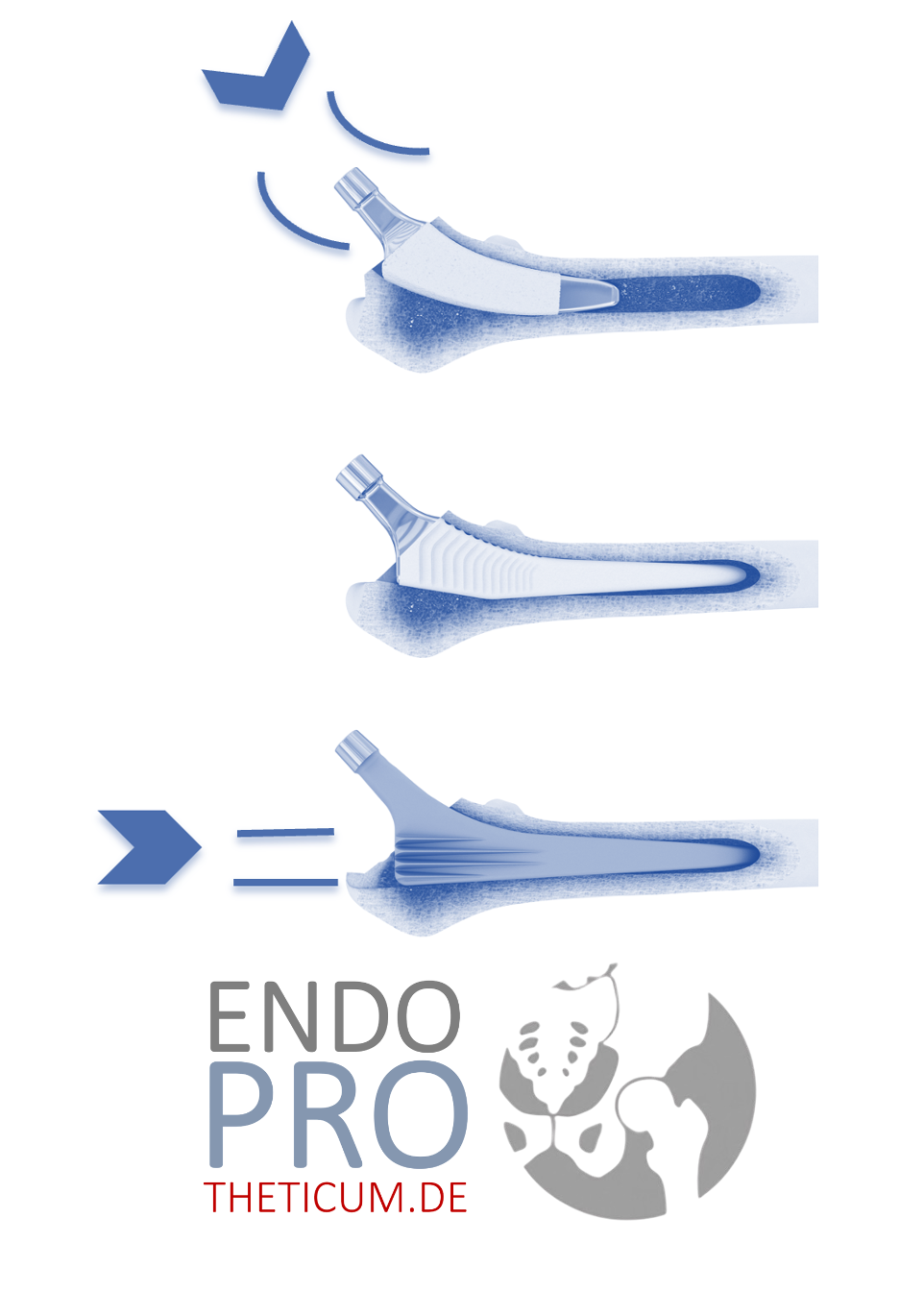

Operation und Prothesentypen

- Verschiedene Prothesentypen (zementiert, zementfrei, Hybrid) je nach Patient und Knochenqualität.

- Minimalinvasive Zugänge zur Schonung der Weichteile.

- Individuelle Anpassung an anatomische Verhältnisse.

Nachbehandlung

- Frühzeitige Mobilisation und Physiotherapie.

- Kontrolle der Wundheilung und Prothesenlage.

- Langfristige Nachsorge zur Sicherung der Funktion.

Die Therapie der Hüftarthrose ist individuell und richtet sich nach Krankheitsstadium und Symptomen. Moderne Hüftprothesen ermöglichen heute eine schnelle und nachhaltige Rückkehr in ein aktives Leben.

Fazit

Was passiert im Gelenk bei der Koxarthrose?

Die Arthrose des Hüftgelenks, auch Koxarthrose genannt, ist ein komplexer degenerativer Prozess, der mit einem fortschreitenden Verschleiß des schützenden Knorpels beginnt. Im gesunden Gelenk dient dieser Knorpel als elastische Gleitschicht, die Knochen vor direktem Kontakt schützt und Belastungen abfedert.

Mit der Zeit kommt es durch mechanische Überlastung, Mikroverletzungen und biologische Veränderungen zu einem schrittweisen Knorpelabbau. Dabei verliert der Knorpel seine Fähigkeit zur Wasserspeicherung und Elastizität, es entstehen Risse und schließlich freiliegende Knochenflächen.

Der Knochen reagiert auf die fehlende Dämpfung durch Verdichtungen, die sogenannte Sklerose, vor allem im Hüftkopf und in der Hüftpfanne. Zudem bilden sich Osteophyten als knöcherne Ausziehungen am Gelenkrand, die zwar die Gelenkfläche vergrößern und Druck verteilen, langfristig aber zu Bewegungseinschränkungen führen.

Durch die erhöhte Belastung entstehen im Knochen kleine Hohlräume, die sogenannten subchondralen Zysten oder Geröllzysten. Diese sind Ausdruck einer zunehmenden Instabilität und strukturellen Schwäche.

Im letzten Stadium bricht die Gelenkfläche an den zystischen Stellen ein, was zu einer plötzlichen und massiven Verschlechterung mit starken Schmerzen, Mobilitätsverlust und Funktionseinschränkung führt. Hier ist oft der Einsatz einer Hüftprothese unumgänglich, um die Lebensqualität wiederherzustellen.

Je weiter die Erkrankung fortschreitet, desto eingeschränkter sind die Therapieoptionen ohne Operation.

Moderne Medizin und Chancen

Dank moderner Diagnostik und innovativer Operationsmethoden ermöglicht die Endoprothetik heute vielen Betroffenen eine deutliche Verbesserung der Lebensqualität und Mobilität.

Eine individuelle und fachgerechte Betreuung durch erfahrene Spezialisten, wie sie zum Beispiel im ENDOPROTHETICUM Mainz durch Prof. Dr. Karl Philipp Kutzner angeboten wird, ist dabei entscheidend für den Behandlungserfolg.

TERMIN VEREINBAREN?

Gerne können Sie einen Termin sowohl telefonisch, als auch online vereinbaren.